葛西臨海水族園には飼育展示係や教育普及係など、さまざまな部署があります。

今年35周年を迎える記念企画の一つとして、各部署のリーダーたちが「理想の展示・水族館」や「今後の仕事でやりたいこと・夢」などをテーマに「水族園リーダーたちの夢」と題してして連載記事を掲載します。

第6回「アクア・ポジティブ」

「飢えた子どもたちを前に水族館はなにができるのでしょうか?」

えっ? そういわれても……。なにもできない? なにもできていない?

続いてもうひとつ。「水族館はウソをついています。どんなウソでしょうか?」

えっ? と思うでしょうか、やっぱりと思うでしょうか。

水族館はウソをつく、というとびっくりする方もいらっしゃるかもしれません。少しだけ例をあげてみましょう。たとえば擬態。ウィーディシードラゴンは海藻に擬態しています。オニダルマオコゼは岩礁に擬態しています。水族館もなにかに擬態しているかもしれません。気楽にぶらっと暇つぶしの時間をすごせそうと思って入ると、奥が深くて学術的な研究もしていたりして。ああ見えてそうじゃない、擬態、自然もウソをつく。水族館はときに擬態しています。

海藻に擬態するウィーディシードラゴン

ほかにもあるウソはたとえば保全。生息域内・生息域外の生物保全にけっこう貢献しているようにみえて、量でみればそうでもない。いや、頑張ってはいます。ただ冷静にみれば量的インパクトはどうなのか。でもそのウソが本当になることを全力で願って、たとえば希少種が普通種になることをめざして、今日もウソをついているのかもしれません。

夢はホントウなのか。いまはホントウ、現実ではないから夢。だとしたら夢はウソなのか。そう、現時点ではホントウではないという意味では。願いながら少しあきらめかけ、あきらめかけながらもまだ願う、願い続け努力し続ける。それが水族館のウソの正体のひとつです。

現代の水族館には、いくつかの役割というか使命のようなものがあるといわれています。そのなかでも野生生物の保全、環境教育、そして調査研究は、今日では特に重視されています。ただし、これからはそのような活動を熱心にしていればよいわけではありません。生物保全、地球環境を語る水族館自身はどうなのかが問われていくでしょう。語る資格があるのかということです。あまり意識されていないことかもしれませんが、水族館はかなりのエネルギー喰いで大量の物資の消費施設でもあります。水族館が事業をおこなっているだけで環境負荷をかけているのです。これからの水族館は高い環境性能を水族館施設そのものが有していることが事業をおこなっていく前提条件におそらくはなっていくでしょう。そうでなければさまざまな活動に説得力をもち得なくなるのですから。

どんなにすばらしい海の再現のような壮大な水槽が実現したとしても、野生生物の保全のために水族館内で希少生物を繁殖させることができたとしても、文部科学省や教育委員会から表彰されるようなすばらしい展示や教育活動をしていたとしても、そのために、非再生可能エネルギー(石炭火力など)発電で得られた膨大な電力を消費し、大量の海水・淡水を使って使用後の汚れた水を排出し続け、動物のウェルフェアはなんとか適法ラインで、違法ではないまでも良好とはいえない労働環境で職員が疲弊しきっているとしたら……。やっぱり説得力はないですね。

まずはいまできることをできる限りやってみようと思います。脱使い捨てプラスチック、サスティナブルフードの導入、省エネ機器への換装、廃漁網の活用、海水使用量を削減する技術の開発、再生可能エネルギーへの転換……。この10年余りで葛西臨海水族園が進めてきたことです。そのうえで、もっと叶えたいことは施設そのものをリニューアルする2028年新水族園へ襷をつないでいきます。

水族園が進める「未来のための取り組み」

想像してみてください。東京湾からくみ上げた水をきれいに濾過し、塩分などを調整して飼育水として濾過循環し大切に使用し、使用後にはくみ上げたときよりもきれいな水をかえす。野生生物を自然から採取するときは、固有の個体群の維持と再生産に悪影響を与えないようにくふうして収集に努め、とった分の同等以上を自然にかえす、あるいは保全に貢献する活動をおこなう。飼育している動物が単に身体の健康を保持しているだけではなく、その動物本来の行動が発現でき、幸福感を感じることのできるものは幸福感を感じられるように大切に飼う。敷地に木を植えて森を育む。施設全体でゼロエミッションを達成する。水の生きものが大好きで水族館に憧れをもって葛西臨海水族園の職についた者が「叶わないと知っている希望モドキではなく、なにか夢を語らなければという使命感にかられてつくったインスタントでキャッチーなフレーズのドリームでもなく、子どもや将来生まれてくる世代に対して、胸をはっていうことができる」と思えるような……。めざす方向は、自然を守るだけでなく再生、再興です。環境負荷をできるだけ少なくするではなく、水族館がそこにあって事業をしていると環境が少しよくなる。そんなの無理、でしょうか。不可能を可能にするには思い込みや勝手につくった限界を取り払うことです。逆の言い方をすれば、先入観は可能を不可能にしてしまいます。

水族館は人と生きものと水の関係の結び直しに貢献することが大切だと思います。水族館はなくてはならない存在、あると世の中や地球が少しよくなる存在でありたいと思います。葛西臨海水族園もわずかかもしれませんが貢献していきたいと願っています。

さて、いまお話ししてきたような水族館の活動を端的に表現する言葉がまだありません。なんと呼びましょうか。希少種の保全だけでなく、生物多様性の豊かさを増やしていこうとするネイチャー・ポジティブにならって、とりあえず「アクア・ポジティブ」と呼んでおこうと思います。

ところで、社会教育という側面からみると水族館は博物館の一館種です。博物館を科学的に追及する学問には博物館学があります。博物館法の原案を作成したといわれ、博物館に関する多くの研究業績のある鶴田総一郎は、博物館学を「博物館の目的とそれを達成するための方法について研究し、その成果を博物館の正しい発達に寄与し、あわせて人類の幸福と世界の平和に貢献させる応用科学である」と定義しています。ICOM(国際博物館会議)は、「博物館は一般に公開され、誰もが利用でき、包摂的であって、多様性と持続可能性を育む」ことを博物館の新定義に盛り込んでいます。博物館を水族館に、人類を人と生きものに置き換えれば、水族館にもあてはめられるでしょう。水族館は生物多様性と平和の尊さを伝える存在というよりは、水族館自身が生物多様性に依拠している存在であり、平和だからこその、いうなれば平和の賜物だと私は思っています。

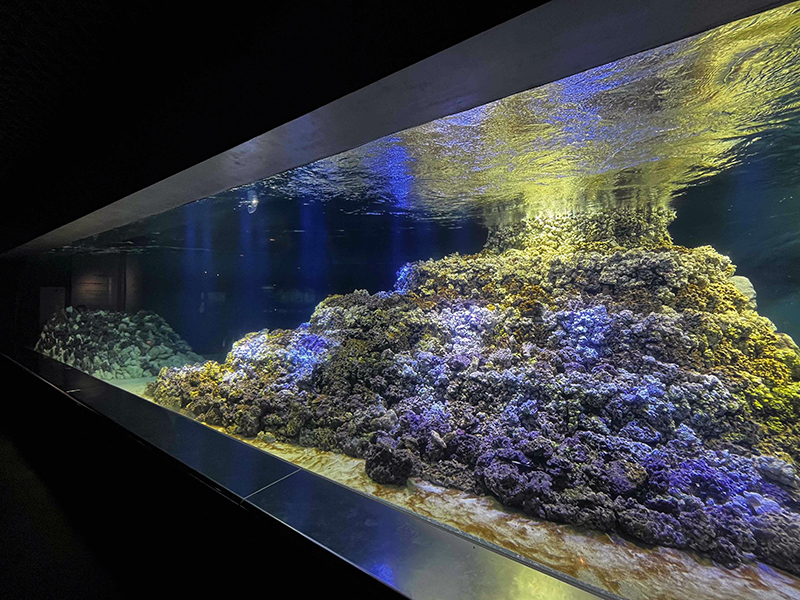

人と生きものが調和し自然再興していくには、現状の社会の変革も必要になるでしょう。直面する気候危機はそれを暗示ではなくすでに明示しています。写真の「サンゴのいないサンゴ礁の海水槽」は近未来のサンゴ礁の姿かもしれません。社会変革の先導役、チェンジメーカー(変化をつくる存在)としての役割を担っていくことも水族館は考えてよいと思います。

サンゴのいない「サンゴ礁の海」水槽

いま、さまざまな分野でウェルビーイング(個人や社会のよい状態)が注目されています。もし、これからウェルビーイングを日本の動物園水族館がめざすものとして語っていくのであれば、その活動がだれにとどいていたのか、そしてだれにとどいていなかったのかを考えていかないわけにはいかないでしょう。そんなときこそ対話が必要になります。雑談や討論などではなく対話。人と生きものの幸せ、平和について、そして、どんな世界がいいのか、どんな地球であってほしいのか、そんなことをみんなで考える対話を私たちはどれだけできているでしょうか。水族館はだれのものでなかったのでしょうか。おなかいっぱいの子どもになんとかもう一口食べさせるような教育普及活動になってはいなかったでしょうか。この線上の思考の先に飢えた子どもと水族館がまったく無関係ではないことに気づくかもしれません。

生きものとはなにかという感覚もSNSを通じて形成されていく時代になりました。かつてはなかったこのような文化が現実世界を侵食しはじめています。そのような中にあって、ある種のメディアでもある水族館は、生の身体感覚で感動や気づきに加えて「弱さ」や「暗さ」に出会う場でもあります。水族館に小さな海の環境を再現すること、水族館を訪れた子どもたちが海や生きものに関心をもって家に帰って図鑑を広げてもらうこと、水族館は飼育係だけでなくいろんな技術やスキルをもっている人が集まってできているのだな、自分も働いてみたいなと思ってくれるような人が少しでてくる、というようなささやかな望みの束が、人と生きものと水の関係の結び直しに貢献できる人を増やし、この生きものの賑わいに満ちた星を未来につないでいけることを願って、ウソで水族館の敷居を低くして、希望を託したウソがホントウになることを信じて水族館は今日もウソをつきます。アクア・ポジティブ、私たちはこの星をつぐ仕事をしています。

〔葛西臨海水族園 園長 錦織一臣〕

・連載:35周年企画「水族園リーダーたちの夢」

[1]水族園の展示に込める思い

[2]水族園の目指す道──ずっと身近でいてほしい

[3]水族園を背後で支える施設の維持管理の仕事に携わってみませんか

[4]楽しく学べる水族園

[5]海をつくりたい

[6]アクア・ポジティブ

[7]インクルーシブな水族園を目指して

[8]夢見るおじさん

[9]水族園の「船頭」のお仕事──「夢の続き」をご一緒に!

[10]ホスピタリティを大切に

[11]ショップ・レストランから伝えたい!! いきものの魅力・大切さ

[12(最終回)]事業課スタッフの想いと日々

(2024年10月26日)