このページには、小学校4年理科「わたしたちの体と運動」の単元で利用できそうな教材を集めてあります。ヒトとヒト以外の動物の体の骨を比較できるように、 3種類の動物の全身骨格イラストをご用意しました。また、いろいろな動物の体の動きを比較できるように、動物が歩いているところを撮影した動画をYouTubeでご覧いただけます。 動物の体とヒトの体の共通点や相違点を、子どもたちが楽しみながら発見する手助けとなれば幸いです。

【小学生のページ】に、教材を用いたワークを用意しました。その解説を以下に掲載しています。ワークは、そのまま用いても、先生方ご自身でアレンジしてもOKです。

ワークのねらい1

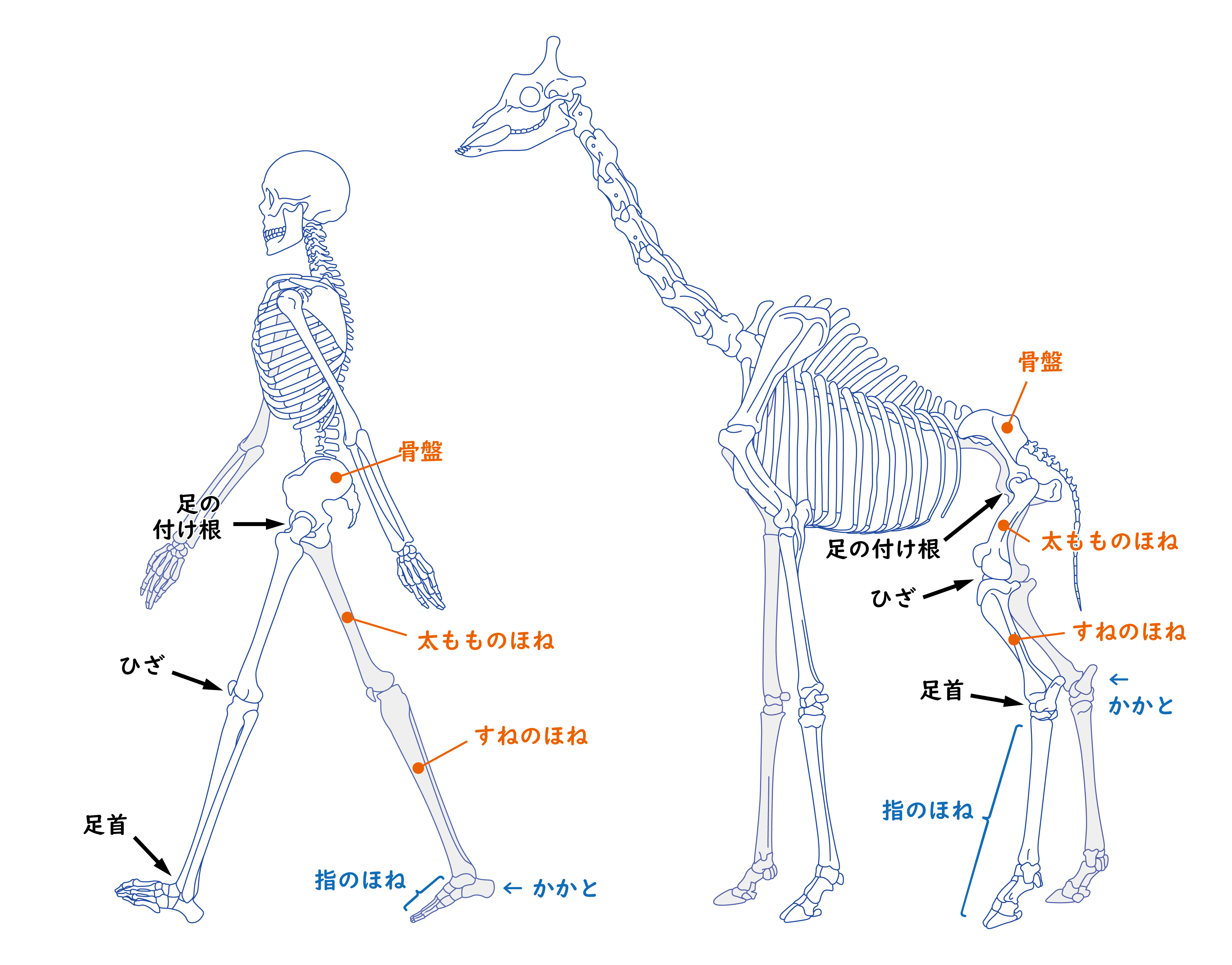

ヒトとその他の動物で、同じ役割の骨があることや骨の並び順が同じだが、骨の形や大きさが違うために、関節の絶対的な位置が違ってみえることを理解する。

ワークのねらい2

ヒトもその他の動物も、骨のまわりには筋肉があること、また、筋肉がとくに発達している部分は動物によってさまざまであることを理解する。

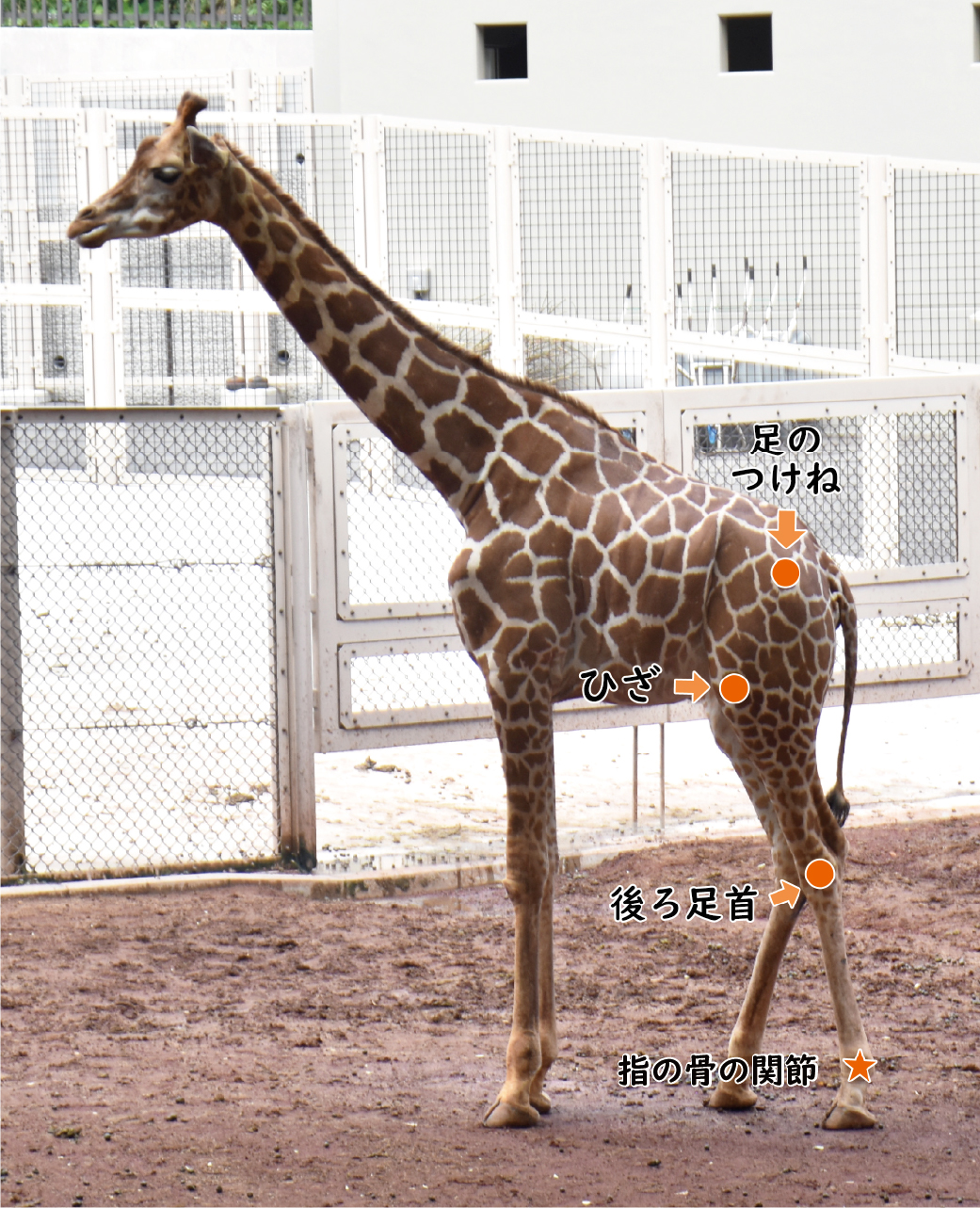

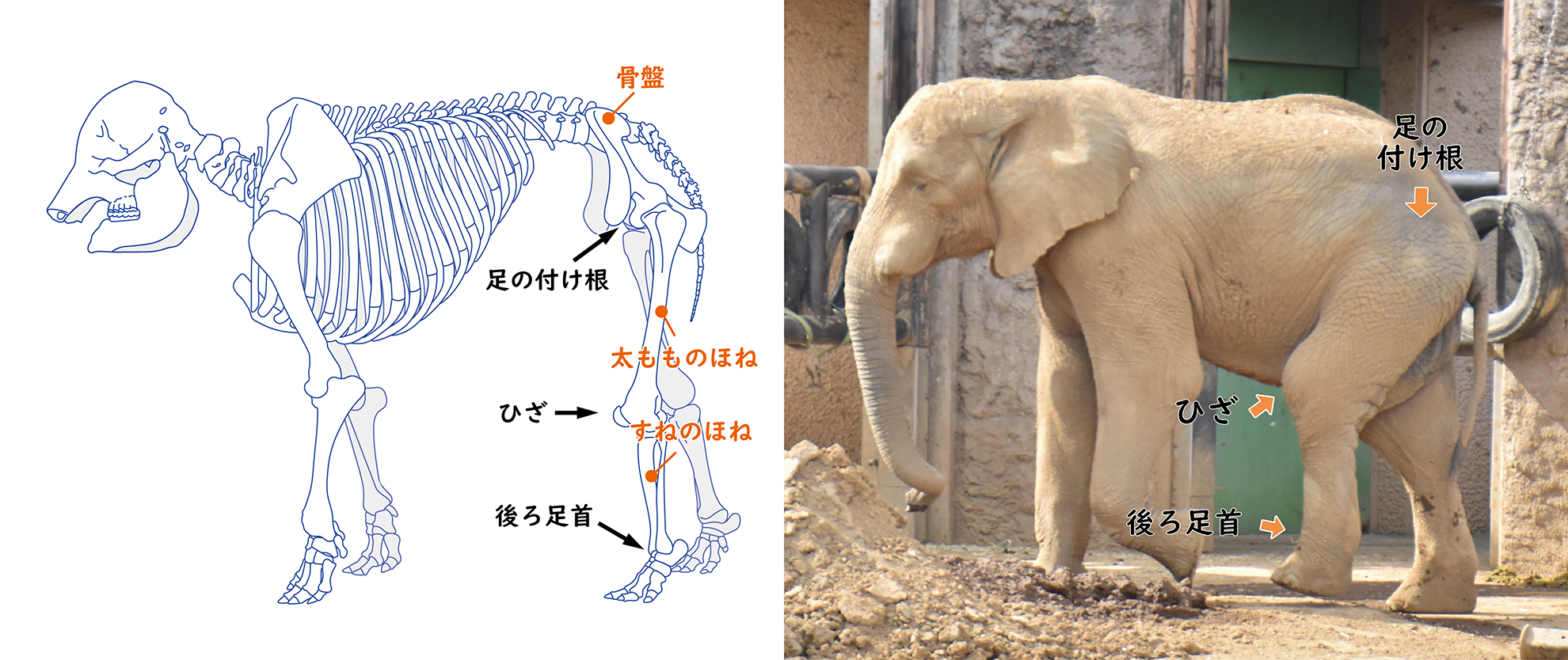

キリンの歩く動画を見ると、キリンの後ろ足は左図の●印や★印の位置で曲がったりのびたりして動いていることがわかります。

●印で示した関節は、上から「足の付け根(股関節)」「ひざ」「後ろ足首」です。一番下の★印も関節には違いないのですが、ここは指の骨の間の関節で、後ろ足首ではありません。詳しくは次の項目で解説します。

ヒトとキリンの体の形は全く違って見えますが、骨をみると共通点もたくさんあります。例えば、脳を守る骨(頭蓋骨)、肺や心臓を守るかごのような骨(肋骨)、体の中心となる骨(背骨)があります。そして、骨や関節の並び順が同じです。

体幹部からみて、骨盤の次にあるのが太ももの骨、その次がすねの骨、それより先にあるのは指の骨です。骨盤と太ももの骨のつなぎ目が「足の付け根(股関節)」、その次にある関節は、太ももの骨とすねの骨のつなぎ目、つまり「ひざ」、その次にある関節は「後ろ足首」です。

キリンの骨のイラストと関節の位置に印をつけたキリンの写真を見比べます。キリンの写真でみると、後ろ足の関節「足の付け根(股関節)・ひざ・後ろ足首」の位置は左の図のようになります。

実は、ヒトとキリンで「ひざの曲がる向き」も同じです。まずは自分のひざを曲げて、前向きに曲がることを確かめましょう。そして、キリンが歩く動画を見ると、キリンのひざも前に曲がることがわかります。

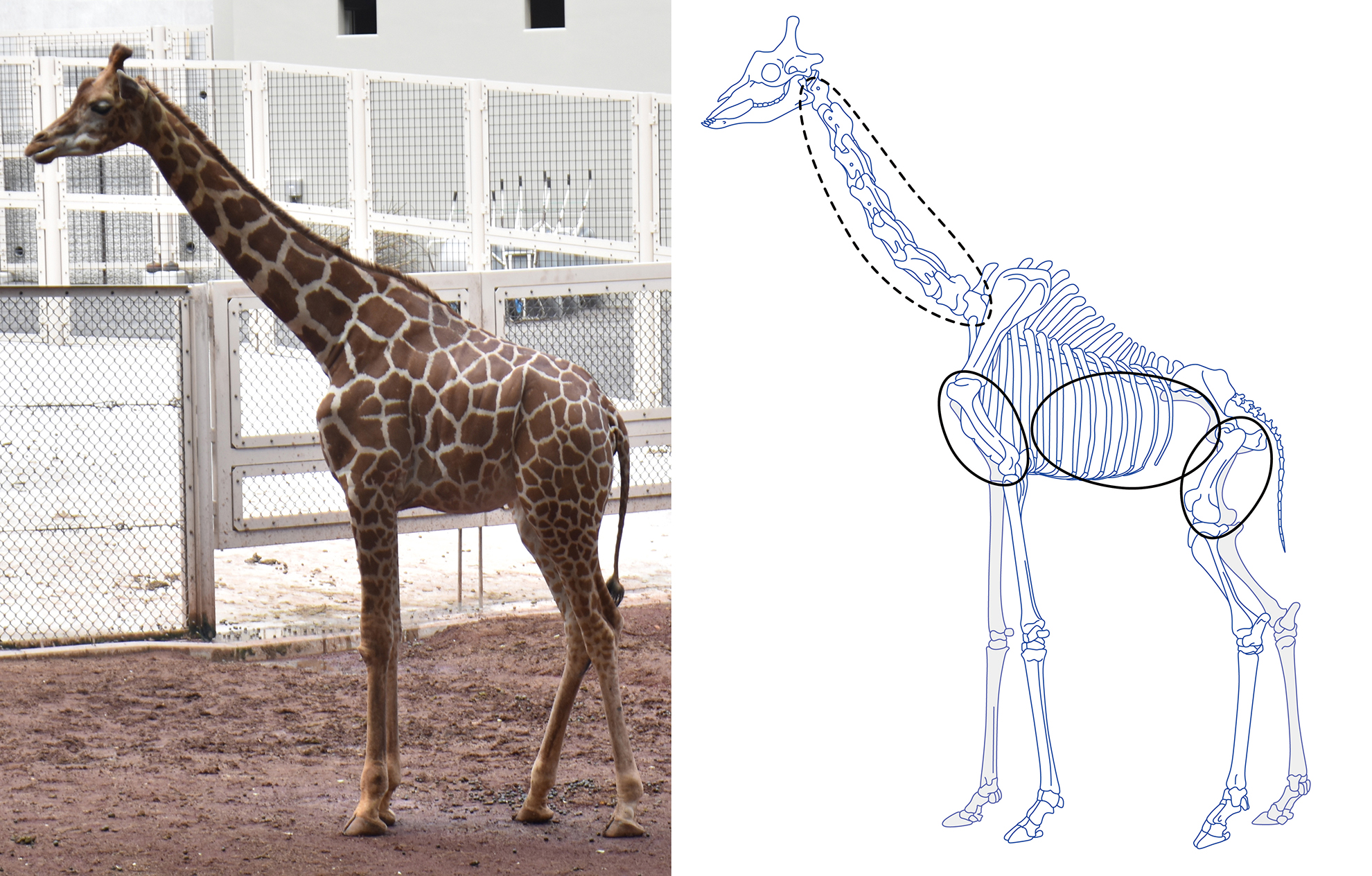

骨と体の輪郭の間には、臓器や脂肪、そして筋肉があります。骨よりも体の輪郭のほうが明らかに幅広い部分としては、例えば

●腹周り(消化管などがあるから)

●上腕骨・大腿骨周り(よく動かすので筋肉がたくさんついているから)

などが挙げられます。ほかにも骨と体の輪郭で幅が大きく違うところはあるか、探してみましょう。※教材集:キリンも参照してください。

【関節の位置】

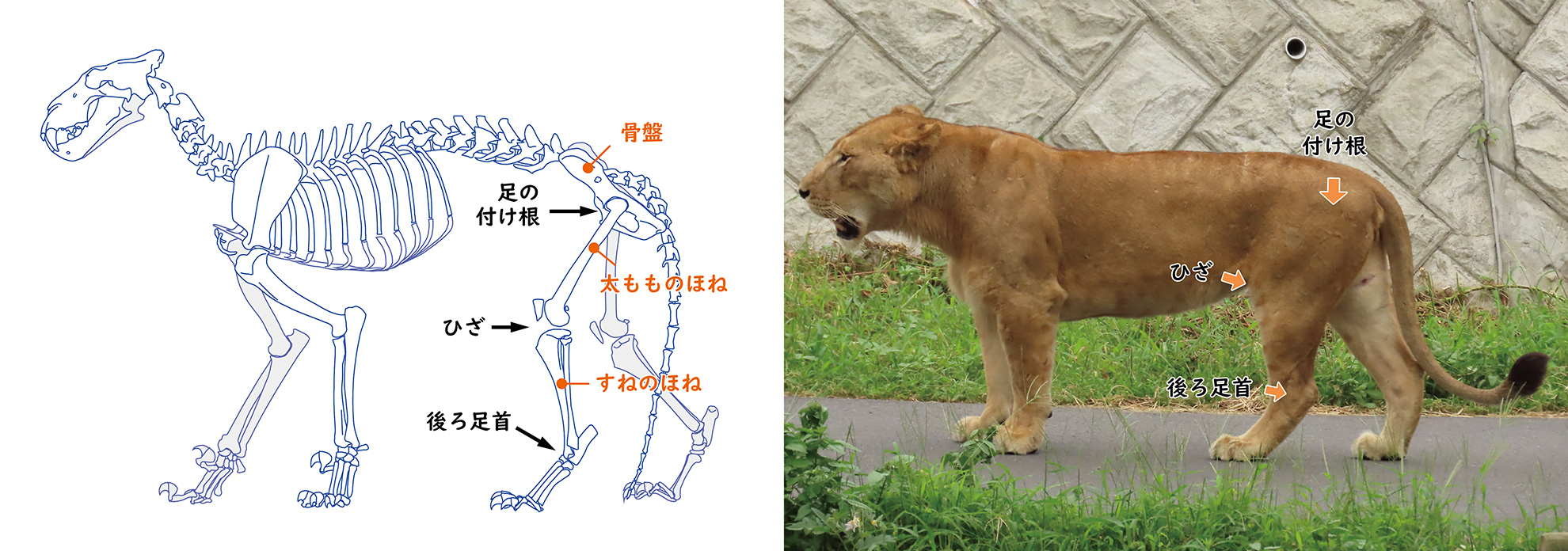

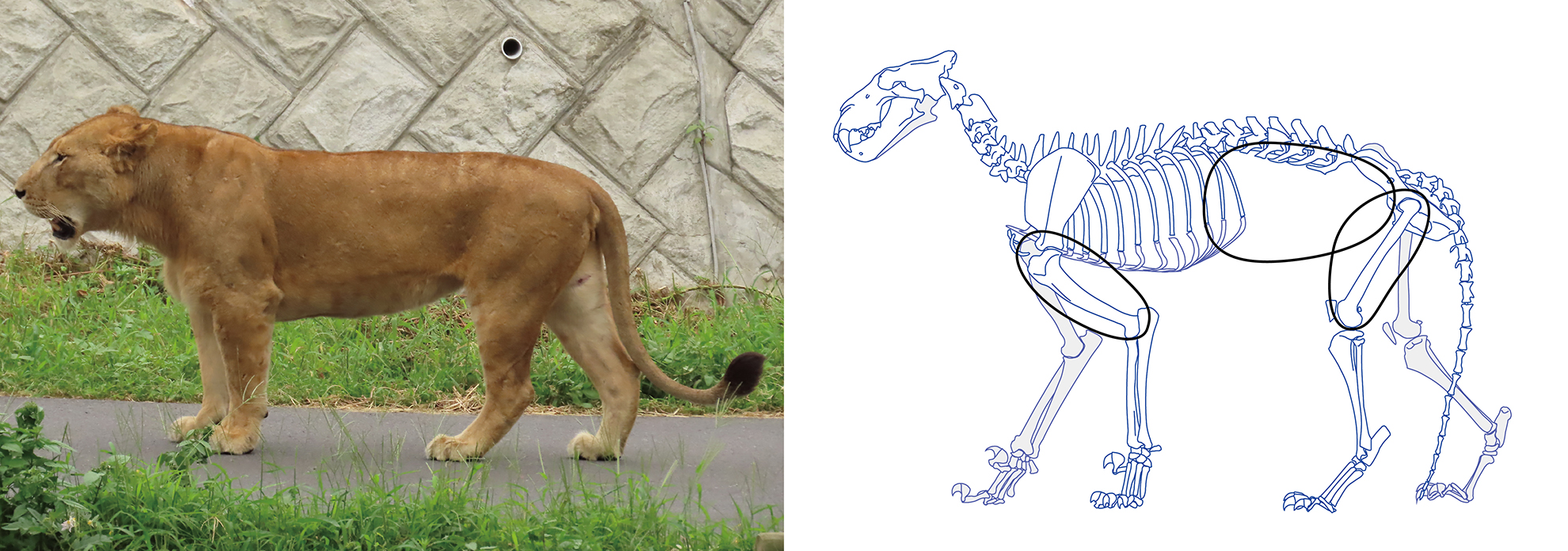

ライオンも、骨や関節の並ぶ順番はヒト・キリンと同じです。

【筋肉がたくさんついていたり、内臓があったりする場所】

肉は消化がよいので、肉食動物の消化管は短いです。よって、肉食動物の腹周りは比較的細いです。※教材集:ライオンも参照してください。

【関節の位置】

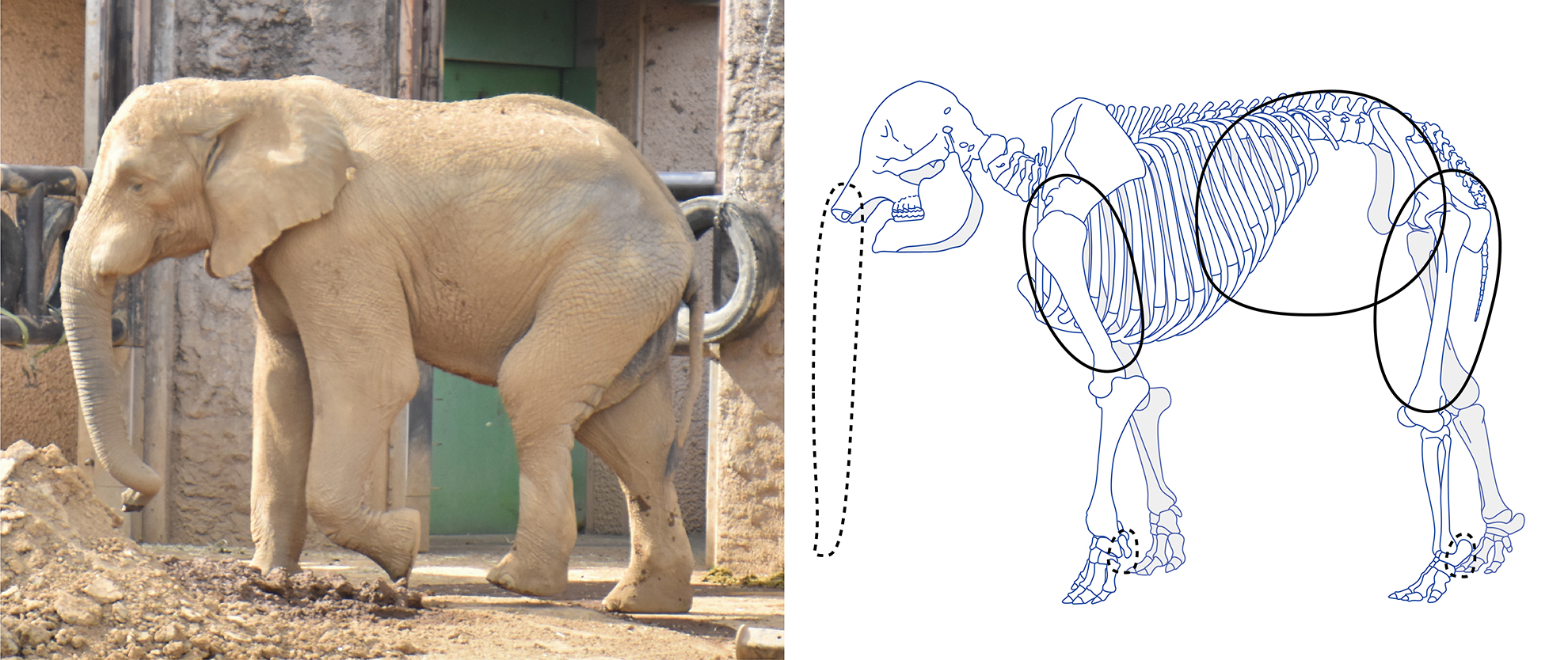

アフリカゾウも、骨や関節の並ぶ順番はヒト・キリンと同じです。

【筋肉がたくさんついていたり、内臓があったりする場所】

葉や草は消化しにくいため、草食動物は長い消化管が必要です。植物を多く食べる動物の腹周りがぽっこりしているのは、長い消化管があるからです。※教材集:アフリカゾウも参照してください。

【発展:動物の立ち方】

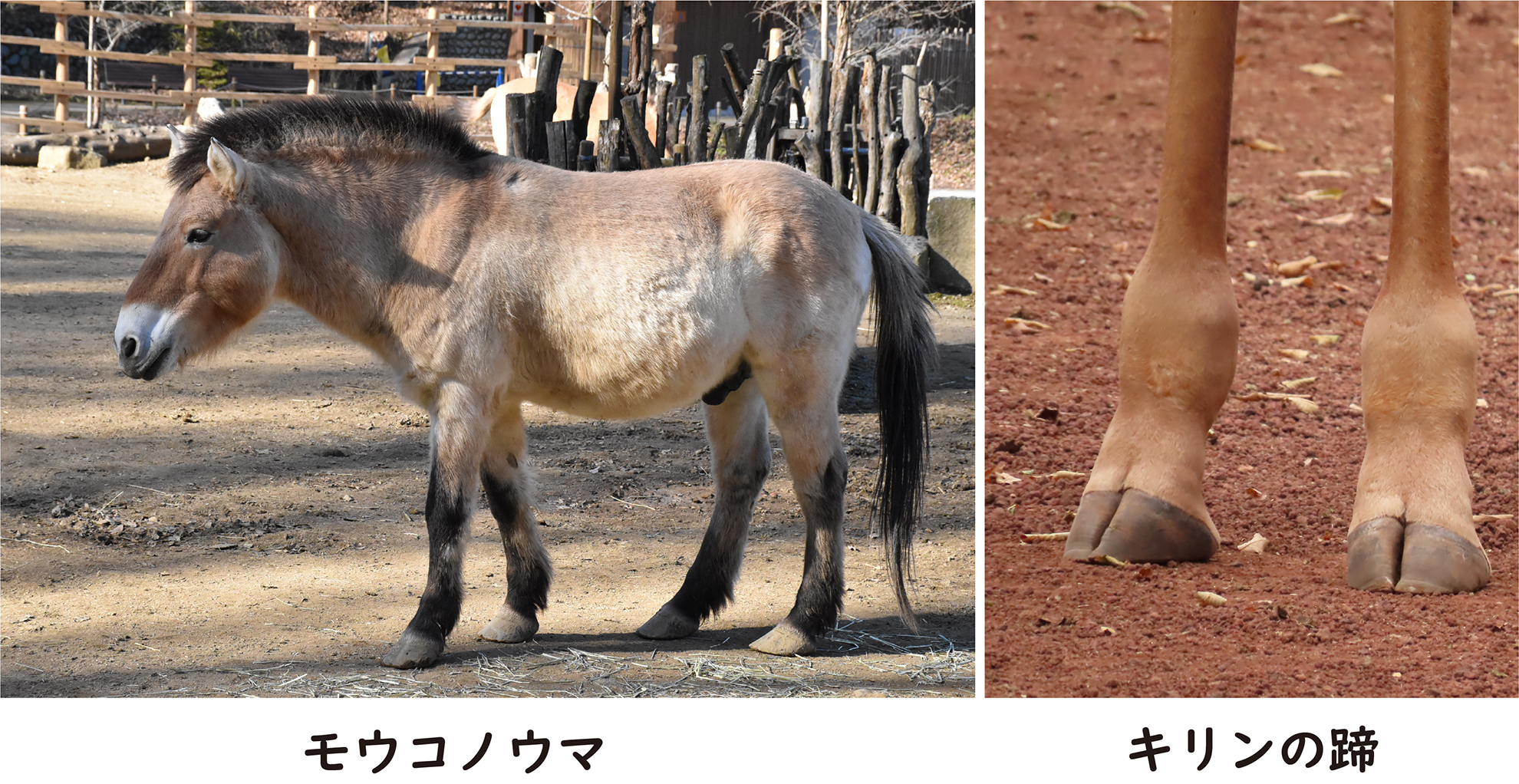

ライオンやキリンなどは、ヒトと異なり、立っているとき「かかと」を地面につけていません。動物の立ち方には3パターンあり、それぞれ得意な動きが異なります。

①蹄行性

指の先だけを地面につけます。かかとを浮かせたぶん足が長くなるため、速く走るのに最も適した立ち方です。キリン・ウシ・ヤギ・ヒツジ・ウマなど草食動物に多く、捕食者から逃げるのに有利です。指先への負担が大きいので、指先をぐるりと囲む爪(蹄)で守っています。

②蹠行性

かかとを地面につけます。ヒトが普段している立ち方です。最も安定性が高いです。後ろ足2本で立ち、前足でえさや木の枝などをつかむ動きもできます。ヒトやチンパンジーなどサルのなかまのほか、レッサーパンダやクマもこのタイプです。

③指行性

指の付け根から指先までを地面につけます。①の蹄行性と②の蹠行性の中間です。ネコのなかまやイヌのなかまなど、肉食動物に多いです。指の先だけ地面につく(蹄行性)よりは安定性が高く、複雑な地形の場所を移動するのにも適しています。