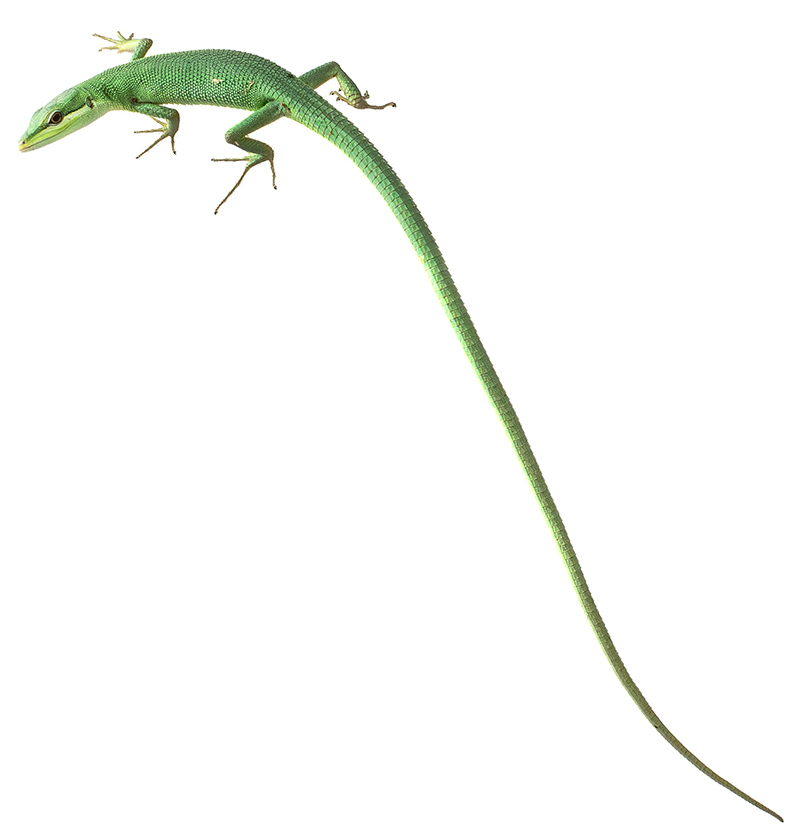

サキシマカナヘビは、緑色の体色と全長の4分の3にもおよぶ長い尻尾をもつカナヘビで、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく

国内希少野生動植物種に指定されています。成長すると全長約30cmにもなる、日本のカナヘビ類では最大の種です。鮮やかな体色から外国産の種や名前からヘビだと誤解されることもありますが、南西諸島の石垣島、西表島、黒島などに生息する日本産のトカゲのなかまです。

多摩動物公園では、昆虫生態園入口近くの「南西諸島のいきもの」コーナーでサキシマキノボリトカゲといっしょに展示しています。今回は9月の繁殖のようすについてお伝えします。

当初繁殖を予定していたペアはとくにケンカもせず、2匹並んで爬虫類用の保温ライトにあたるなど、仲むつまじいようすでした。カナヘビは交尾時にオスがメスの身体を噛むため、繁殖行動があればメスの背中に口の形の「噛み跡」ができると先輩職員からアドバイスを受けており、その跡も確認済みでしたが、相性の問題なのか産卵は見られませんでした。

そこで、新しくペアを再選定して掃除の頻度を減らすなど、あまり刺激を与えないように飼育管理をくふうしました。不思議なことに雌雄間で仲むつまじいようすはあまり見られなかったのですが、メスの背中に「噛み跡」ができ、以前よりもえさをよく食べるようになりました。

それから約20日後、繁殖用の飼育ケースの中を確認すると床材の上のミズゴケに5個の卵を発見! その後日、さらに4卵の計9卵を産みました。繁殖用のケースから孵化用のケースへ卵を慎重に移し、約20日間にわたってようすを見ていくと、最初は薄い橙色で直径1cmくらいだった卵が徐々に色が白くなり、直径も1.5cmくらいの大きさに変化しました。昆虫には孵化が近づくにつれ卵のサイズが大きくなる種類もいますが、爬虫類であるサキシマカナヘビの卵にもそのような現象が起きるのかと驚きました。

卵の大きさに変化がなくなってから約10日が経過した2025年9月10日の朝、いつものように卵をケース越しに覗くと2個の卵に割れ目があり、そこから卵白のようなものが出ているのに気がつきました。慌てて卵の割れ目をよく確認すると幼体の口先が出ていました。

卵から幼体の口先が出ている

喜びと同時にあまり動きのない幼体に心配になりましたが、とりあえずほかの作業を済ませて30分後に再び確認してみると……

卵から出た幼体

生まれてる! ほとんど親をミニチュアにしたような姿をした幼体2頭が、チョロチョロとケース内を元気に走り回っていました。孵化するときのようすも生まれたあとの行動も、卵生の脊椎動物である鳥類よりは昆虫に似ているなぁと思いながらも無事孵化したことに安堵しました。

孵化した翌日にはえさも食べ始め、その後10月12日にかけて、合計9頭の幼体が生まれました。9月に生まれた幼体は10月24日現在、体長も15cmほどになり2齢のコオロギも食べられるようになりました。

成長した幼体

今回得られた知見を次回以降の繁殖やサキシマキノボリトカゲの繁殖にも活かしていきます。サキシマカナヘビの孵化のようすは

2014年のズーネットニュースに動画があります。ぜひご覧ください。

〔多摩動物公園昆虫園飼育展示係 田村〕

(2025年11月07日)