上野動物園では、2019年3月から東園「日本の鳥Ⅰ」にて、日本産のライチョウを公開しています(公開時のお知らせは

こちら)。

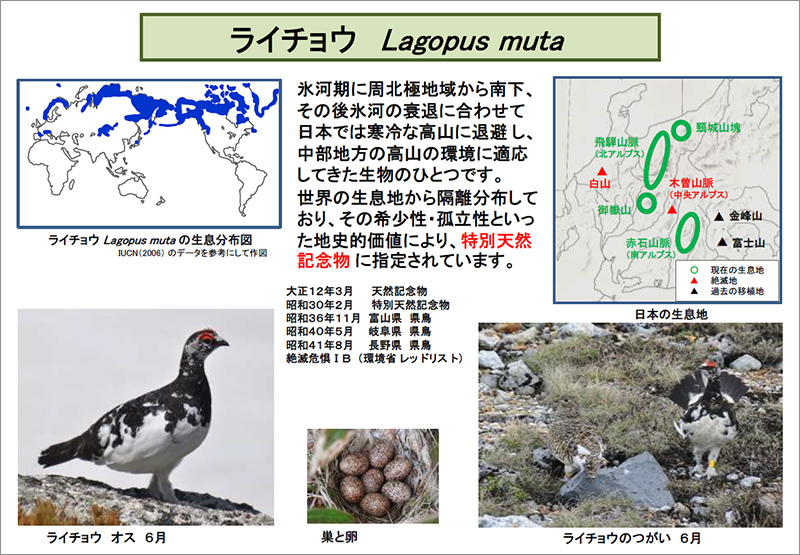

ライチョウは北半球の寒冷地に広く分布しますが、そのなかで日本は最南端にあたります。日本アルプスの標高の高い山岳地帯のみに生息するライチョウは、地球温暖化などの影響により数を大きく減らしています。そのため上野動物園では、2015年から生息地の外の安全な施設でライチョウを保護・繁殖させる「生息域外保全」に取り組んでいます。

今回は、「

国際生物多様性の日」(1992年5月22日ケニアでの「生物多様性条約」採択に由来)にちなみ、富山県のご協力を得てライチョウ生息地での保護の取組みをご紹介したいと思います。

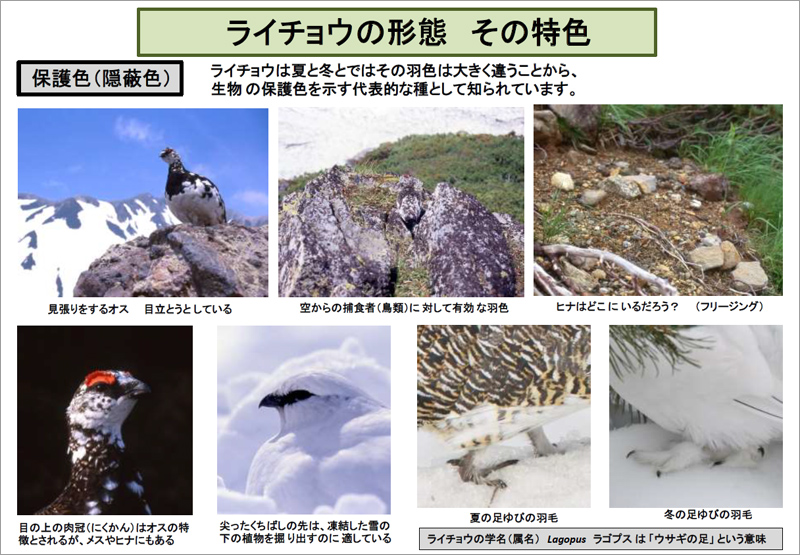

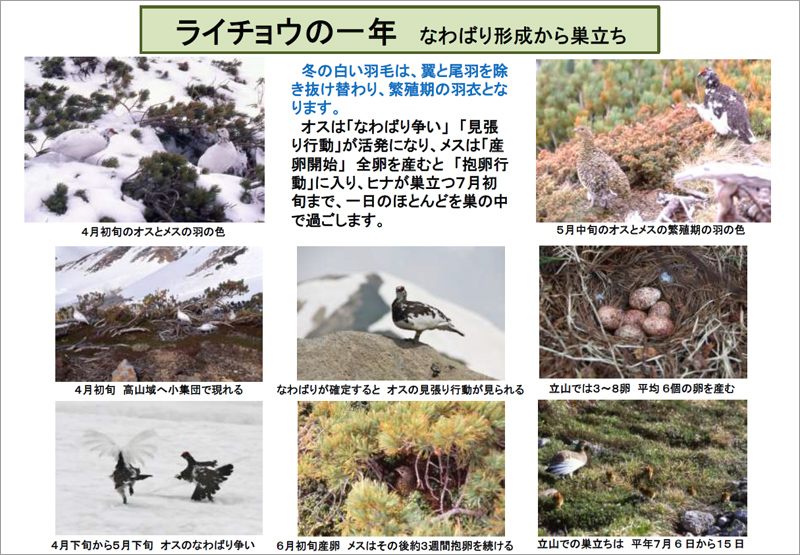

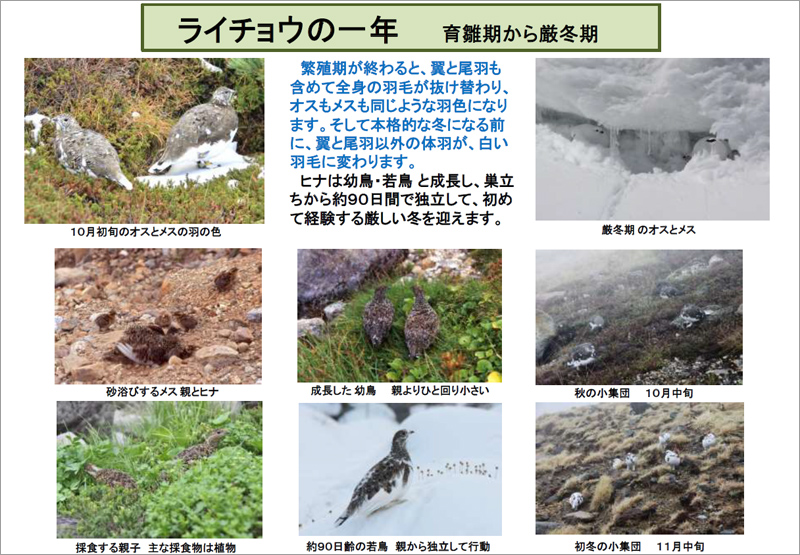

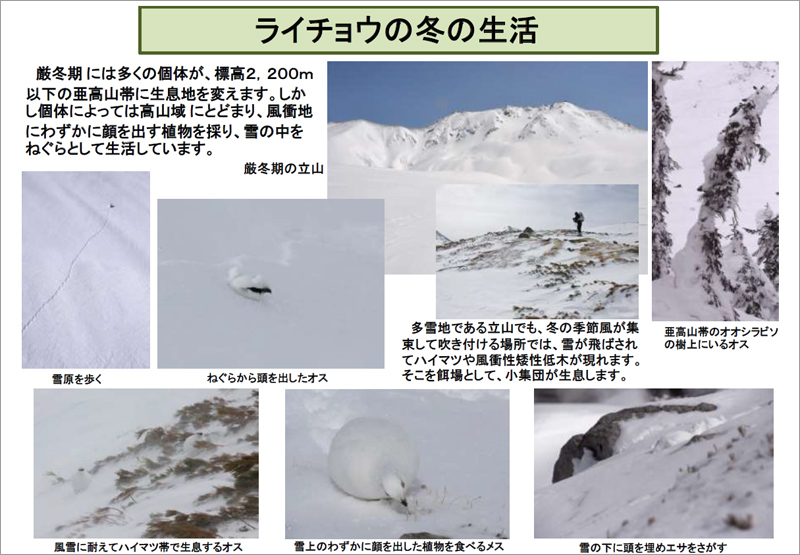

まずはライチョウとはどのような鳥か、富山県からご提供いただいた画像で詳しく見てみましょう。

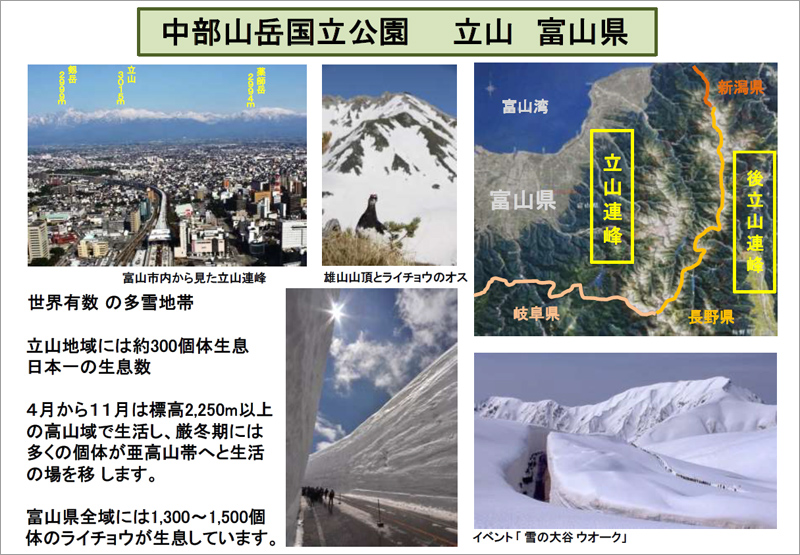

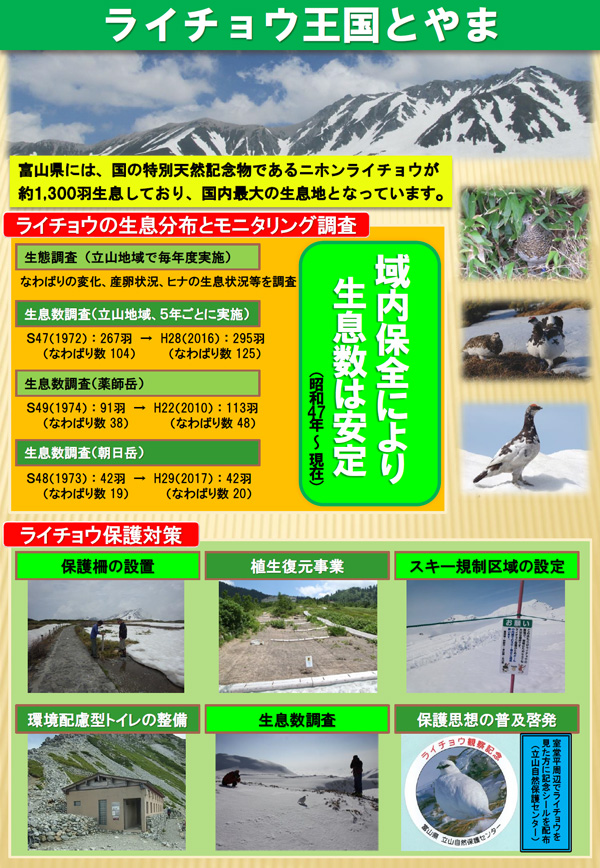

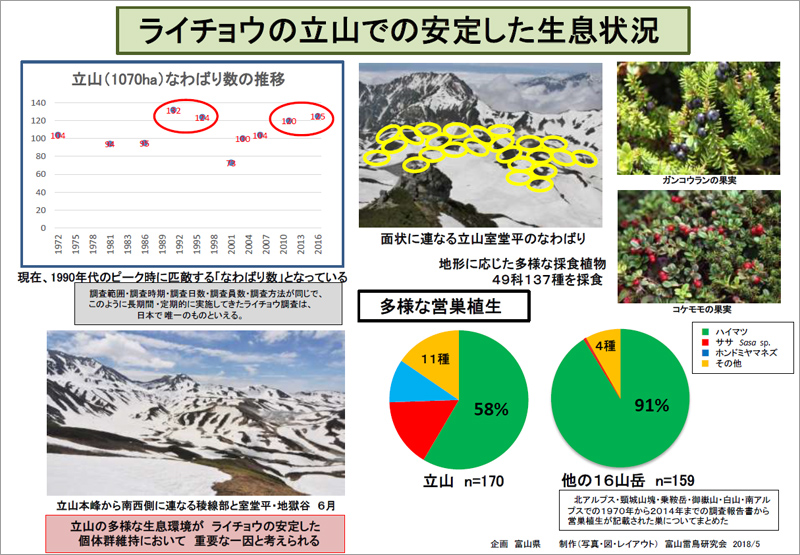

富山県では国内最大の生息地である立山の環境保全に積極的に取り組み、ライチョウの保護と生息環境の維持を図っています。

その取組みは多岐にわたります。生息数の調査や、生息環境の植生調査はもちろん、入山者により持ち込まれた病原菌の監視も実施しています。さらに、縄張り、産卵数、孵化率、ひなの生息状況、冬季における生息状況、越冬場所、採餌場所の調査も実施しています。実際に山に入って観察をおこなうことになるので、冬山における調査は山に慣れていないと危険も伴います。厳しい調査を継続して実施しているからこそライチョウに関する多くの知見を収集でき、保全対策にも活用できるのです。

また、富山県では、ライチョウをいっしょに見守るサポーターの育成にも力を入れています。ボランティアでライチョウの保護活動が可能な方向けに講習会を開催し、観察マナーの普及や保護活動への協力を呼び掛けています。さらにライチョウの目撃情報を投稿してもらう仕組みもウェブサイトに設けており、情報の集積もしっかりおこなっています。

2018年と2019年には富山県自然保護課の担当者やライチョウの生態調査の専門家に上野動物園にお越しいただき、園内でライチョウの保護活動解説会も開催しました。首都圏からも立山などに登山に行く方はたくさんいらっしゃるようで、みなさんとても熱心に解説を聞いておられるのが印象的でした。

このように、富山県では多面的な保護対策がおこなわれています。生息地で野生個体を見守り続けることはとても大変ですが、継続した取組みのおかげでライチョウの生息数は安定した数を維持できています。

登山中にライチョウを見かけたらそっと見守ってあげてください。そして目撃情報は投稿してみましょう。もっと積極的な支援ができる方は、ぜひサポーターになってみませんか(

第5次とやまのライチョウサポート隊の募集)。

ライチョウがずっと身近な存在でいるために、そして、多様性を考えていただくきっかけになれば幸いです。

〔上野動物園教育普及係 伊藤皓一郎〕

(2020年05月22日)