「魚」と聞くと、マグロのように広い海を泳ぎ回っているイメージをおもちの方が多いのではないかと思いますが、アンコウのようにじっとしてあまり泳ぎ回らない種類も多く、なかには巣をかまえるものもいます。

その巣も魚によってさまざまで、自分で砂に穴を掘って巣をつくるものもいれば、岩の隙間や空き缶を巣として利用するものもいます。今回は、少し珍しい巣をもつ魚をご紹介します。

葛西臨海水族園「世界の海」エリアの「チリ沿岸水槽」で展示しているピコロコは、世界最大級の大きさに成長するフジツボのなかまです。

フジツボは一見すると貝のようですが、エビやカニと同じ甲殻類です。私たちが磯でよく見かけるフジツボは大きいものでも外の殻の直径が500円玉ほどですが、ピコロコの大きいものは350ml缶ほどのサイズにもなります。

| |  |

| 世界最大級の大きさに成長するピコロコ | ピコロコの殻を巣穴として利用するカチュディート |

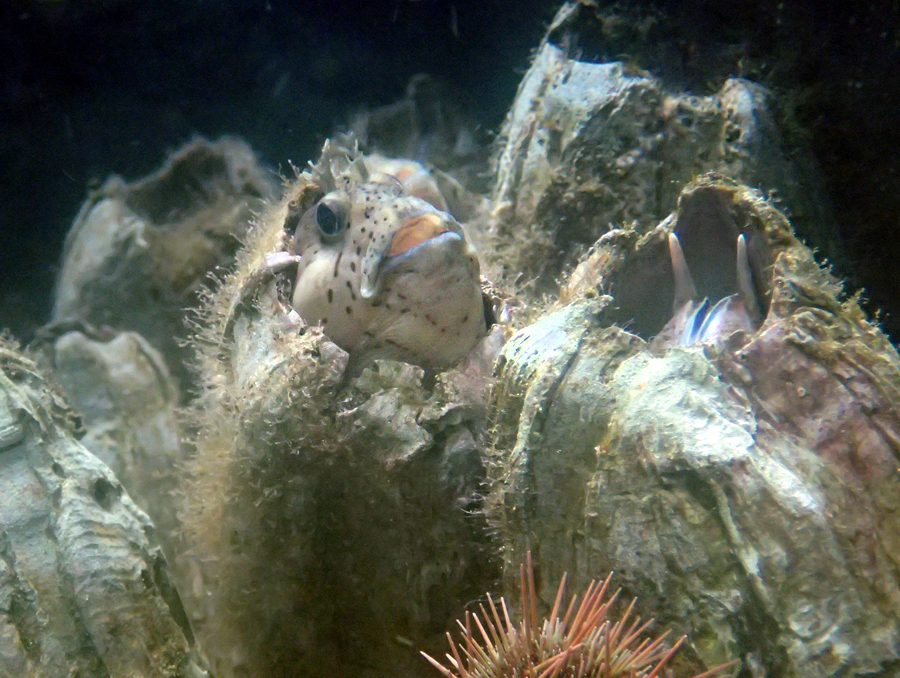

そんな巨大なピコロコが死んだあと、残った殻を巣穴として利用する魚がいます。同じ水槽でくらしている「カチュディート」です。

カチュディートはチリ沿岸の岩場に生息するイソギンポ科の魚で、野生でもピコロコの殻を巣穴としています。ふだんはあまり泳ぎ回らず、巣穴としている殻から顔を少しのぞかせて、まわりをキョロキョロ見回しています。なかなかそこから出てきませんが、えさの時間になると外に出てくるので、そのときにはニョロニョロとした長い体を見ることができます。殻から顔をのぞかせている姿は生きているピコロコと似ているため、近くに並んでいると気づかれないこともあります。

目立たない生物が多い「チリ沿岸」の水槽ですが、意外なところに生物が隠れているので、ぜひじっくり水槽を観察してみてください。カチュディートのひょうきんな顔が、ピコロコの殻からのぞいているかもしれません。

◎関連記事(動画)

「

カチュディートの落ち着くところ」(2017年7月撮影)

〔葛西臨海水族園飼育展示係 遠藤周太〕

(2017年10月06日)