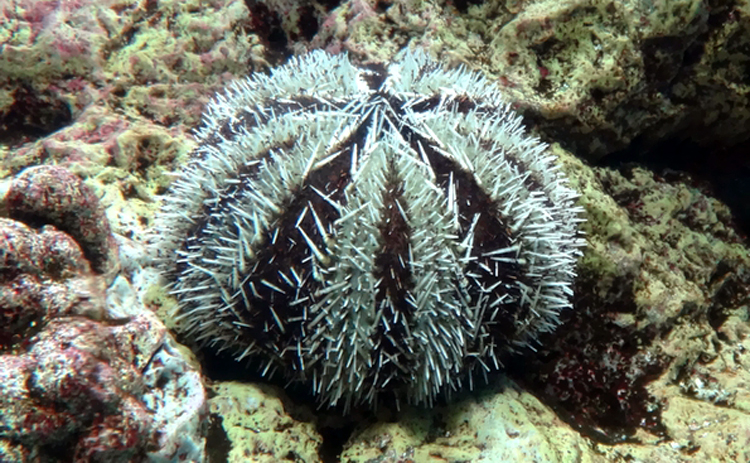

гҖҖи‘ӣиҘҝиҮЁжө·ж°ҙж—Ҹең’гҒ®гҖҢгғҸгғҜгӮӨжІҝеІёгҖҚж°ҙж§ҪгҒЁгҖҢе°Ҹз¬ еҺҹгғ»зӨҒгҖҚж°ҙж§ҪгҒ§гӮ·гғ©гғ’гӮІгӮҰгғӢгӮ’еұ•зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮ·гғ©гғ’гӮІгӮҰгғӢгҒҜгҖҒзӣҙеҫ„10гӮ»гғігғҒгҒ»гҒ©гҒ«гҒӘгӮӢгғ©гғғгғ‘гӮҰгғӢ科гҒ®гӮҰгғӢгҒ§гҖҒгӮӨгғігғүжҙӢгҒӢгӮүиҘҝеӨӘе№іжҙӢгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®жҡ–гҒӢгҒ„жө·гҒ«з”ҹжҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜжҲҝз·ҸеҚҠеі¶д»ҘеҚ—гҒ§иҰӢгӮүгӮҢгҖҒжІ–зё„зңҢгҒӘгҒ©гҒ§гҒҜйЈҹз”ЁгҒ«гӮӮгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ж°ҙж§ҪгҒ®гӮ·гғ©гғ’гӮІгӮҰгғӢ

гҖҖгӮ·гғ©гғ’гӮІгӮҰгғӢгҒҜгҖҒзҷҪгӮ„гӮӘгғ¬гғігӮёиүІгӮ’гҒ—гҒҹй•·гҒ•1гӮ»гғігғҒгҒ»гҒ©гҒ®зҹӯгҒ„гғҲгӮІгҒ§гҒҠгҒҠгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҪ“гҒ®иЎЁйқўгҒ«е°ҸзҹігӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜиҮӘеҲҶгҒ§гҒӨгҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгӮҰгғӢгҒ®гҒӘгҒӢгҒҫгҒ«гҒҜгҖҒе…ҲгҒҢеҗёзӣӨгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгғҒгғҘгғјгғ–гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘи¶іпјҲз®Ўи¶іпј»гҒӢгӮ“гҒқгҒҸпјҪпјүгҒҢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгҒ®и¶ігҒ§е°ҸзҹігӮ„иІқж®»гҒӘгҒ©гӮ’жӢҫгҒ„гҖҒеҘҪгҒҝгҒ®е ҙжүҖгҒ«гҒҸгҒЈгҒӨгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®гӮӘгӮ·гғЈгғ¬гҒӘиЎҢеӢ•гҒҜд»–гҒ®зЁ®йЎһгҒ®гӮҰгғӢгҒ§гӮӮиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒиә«гӮ’е®ҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮ«гғ гғ•гғ©гғјгӮёгғҘгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

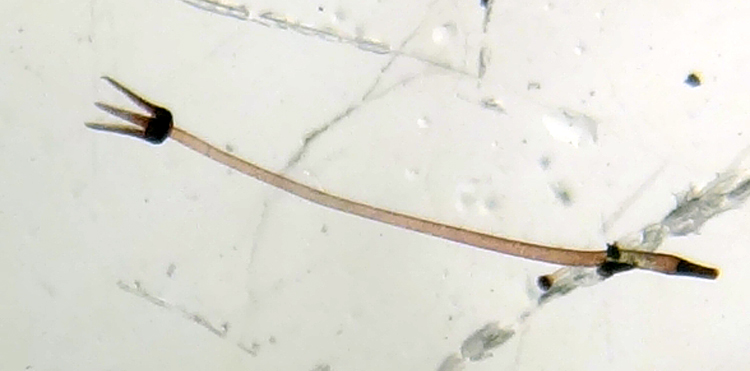

гҖҖж°ҙж§ҪгҒ®гӮ·гғ©гғ’гӮІгғӢгҒҢиҝ‘гҒҸгҒ«гҒ„гҒҹгӮүгҖҒгғҲгӮІгҒ®ж №е…ғгҒ«жіЁзӣ®гҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮгғҲгӮІгҒ®гҒӮгҒ„гҒ гҒӢгӮүгҖҒдҪ•гҒӢиҢ¶иүІгҒ„гӮӮгҒ®гҒҢгӮҶгӮүгӮҶгӮүгҒЁеӢ•гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҢгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮҲгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁгғҲгӮІгӮҲгӮҠзҹӯгҒҸгҖҒзҙ°гҒ„зіёгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҢе·ҰеҸігҒ«жҸәгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮзҙ°гҒ„зіёгҒ®е…Ҳз«ҜгҒҜдёүгҒӨгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮе°ҸгҒ•гҒ„гҒ®гҒ§гҖҒиӮүзңјгҒ§гҒҜдәҢеҸҲгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒЁгҒҚгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгӮӢгҒ§е°ҸгҒ•гҒӘиҠұгҒҢйўЁгҒ«жҸәгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮе…Ҳз«ҜгӮ’й–үгҒҳгҒҰгҒӨгҒјгҒҝгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гғҲгӮІгҒ®ж №е…ғгҒ§жҸәгӮҢгӮӢгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®еҸүжЈҳгҖӮеҸігҒҜжӢЎеӨ§еҶҷзңҹ

гҖҖгҒ“гҒ®гӮҶгӮүгӮҶгӮүеӢ•гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒгҖҢеҸүжЈҳгҖҚпјҲгҒ•гҒҚгӮҮгҒҸпјүгҒЁгҒ„гҒҶгғҲгӮІгҒ§гҒҷгҖӮгӮҰгғӢгҒ®гҒӘгҒӢгҒҫгҒҜгҖҒгҒөгҒӨгҒҶгҒ®гғҲгӮІгҒ®д»–гҒ«зү№ж®ҠгҒӘеҪ№еүІгӮ’гҒҷгӮӢеӨүеҪўгҒ—гҒҹгғҲгӮІгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠеҸүжЈҳгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ1еҢ№гҒ®гӮҰгғӢгҒҢгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®зЁ®йЎһгҒ®еҸүжЈҳгӮ’гӮӮгҒӨгҒ“гҒЁгҒҢзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒҶгҒЎгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸгҒҰзӣ®з«ӢгҒӨгҒ®гҒҜгҖҒе…Ҳз«ҜгҒҢдёүгҒӨгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҢзҲӘзҠ¶еҸүжЈҳгҖҚпјҲгҒқгҒҶгҒҳгӮҮгҒҶгҒ•гҒҚгӮҮгҒҸпјүгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҖдёүгҒӨгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢйғЁеҲҶгҒҜгҖҢйЎҺгҖҚгҒ®еҪ№еүІгӮ’жһңгҒҹгҒҷйғЁеҲҶгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йғЁеҲҶгӮ’й–Ӣй–үгҒ—гҒҰдҪ“гҒ®гӮҙгғҹгӮ’гҒӨгҒӢгҒҫгҒҲгҒҰеҸ–гӮҠйҷӨгҒ„гҒҹгӮҠгҖҒж•өгӮ’ж”»ж’ғгҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®йЎҺгҒЁгҖҒгғҲгӮІгҒ®ж №е…ғгҒ«гҒҜйӘЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒйҖ”дёӯгҒ«гҒӮгӮӢзҙ°гҒ„жҹ„гҒ®йғЁеҲҶгҒҜгӮ„гӮҸгӮүгҒӢгҒҸгҖҒжҹ”и»ҹгҒ«еӢ•гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гғҠгӮ¬гӮҰгғӢгҒ®гҒӘгҒӢгҒҫгҒ®зҲӘзҠ¶еҸүжЈҳ

гҖҖгӮ·гғ©гғ’гӮІгӮҰгғӢгҒ®еҸүжЈҳгҒ®еӢ•гҒҚгҒ«ж„ҹеӢ•гҒ—гҖҒеұ•зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢд»–гҒ®зЁ®йЎһгҒ®гӮҰгғӢгӮӮиҰіеҜҹгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒж®ӢеҝөгҒӘгҒ“гҒЁгҒ«иӮүзңјгҒ§гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠгӮҲгҒҸиҰӢгҒҲгҒҫгҒӣгӮ“пјҲгӮҲгҒҸиҰӢгӮӢгҒЁзўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮе°ҸгҒ•гҒ„вҖҰвҖҰпјүгҖӮеҸүжЈҳгҒ®вҖңгӮҶгӮүгӮҶгӮүвҖқгӮ’иҰӢгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒгӮ·гғ©гғ’гӮІгӮҰгғӢгҒҢгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ

гҖ”и‘ӣиҘҝиҮЁжө·ж°ҙж—Ҹең’йЈјиӮІеұ•зӨәдҝӮгҖҖй«ҳжҝұз”ұзҫҺеӯҗгҖ•

пјҲ2015е№ҙ10жңҲ02ж—Ҙпјү