井の頭自然文化園「動物園」の正門を入って少し進むと、木枠で作られた小さな展示ケースがあります。ここには文化園の小さな冬がぎゅっと詰まっています。展示は2016年3月13日(日)まで展示の予定です(いきものの状態により、展示種や終了日が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください)。

「冬越しのいきものたち」の展示

みなさんは、身近で見られるいきものたちがどのように冬を過ごすかごぞんじですか?

「冬越しのいきものたち」のケースの中では、冬になると見かけなくなるいきものたちの冬越しをテーマに、現在8種類のいきものを展示しています(カブトムシの幼虫、ギンヤンマのなかまのヤゴ、ミノムシ[オオミノガ]、イラガの繭、エサキモンキツノカメムシ、ゴマダラチョウの幼虫、オオカマキリの卵嚢、ハラビロカマキリの卵嚢)。すべて園内で採集したいきものたちです。今回はそのうち4種類をご紹介しましょう。

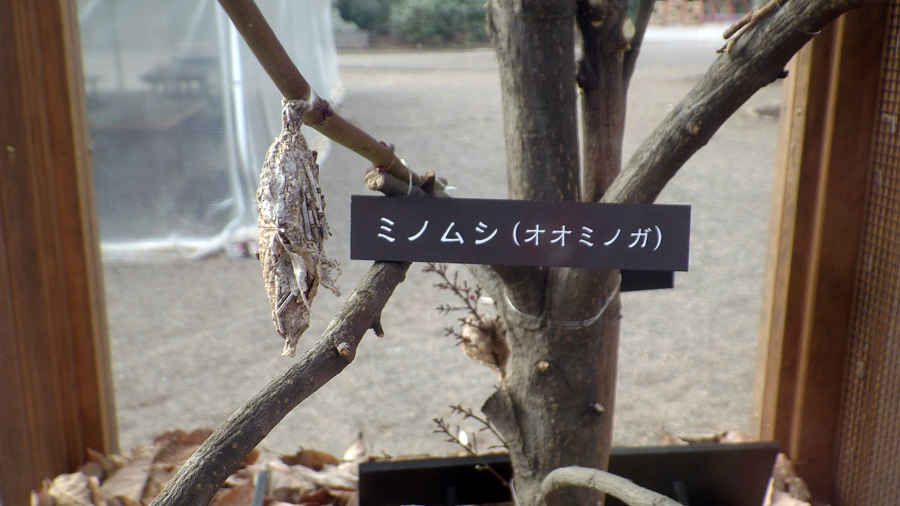

ミノムシ(オオミノガ)

1種目はミノムシ(オオミノガ)です。芋虫型の幼虫は、糸を吐いて葉をたくさんつづり合わせ、蓑のような袋状の巣を作り、雨や雪や外敵から身を守ります。そのまま冬を越し、春を待って蛹になります。身近に感じられるミノムシですが、じつは1990年代から寄生バエの影響によって数が減少しており、絶滅が心配されています。

ミノムシ(オオミノガ)

ゴマダラチョウの幼虫

つぎはゴマダラチョウの幼虫です。幼虫の姿で冬を越し、落ち葉の下で寒さをしのぎます。幼虫はエノキの葉を食べるので、エノキの根元の落ち葉を探すと、出会えるかもしれません。

ゴマダラチョウの幼虫

オオカマキリの卵嚢

3種目はオオカマキリの卵嚢(らんのう)です。卵嚢は卵を包む袋で、乾燥や寒さから卵を守ります。この中には200〜300個もの卵が入っています。卵嚢は、カマキリの種類によってさまざまな形をしています。

カマキリの成虫は卵を産むと死んでしまうため、卵に姿を変えて(世代交代をして)冬越しをしているといえるかもしれません。

オオカマキリの卵嚢

イラガの繭

4種目はガの一種であるイラガの繭(まゆ)です。イラガの幼虫には毒をもつトゲがあり、触ると腫れてしまいますが、繭や成虫に毒はありません。

繭を作る際、幼虫は糸を出して形を粗く作り、その後で粘液を出して固めます。粘液の出し方によって表面の模様はそれぞれ異なります。

イラガの繭

「冬越しのいきものたち」と「いきもの広場」へのお誘い

いきものたちは環境を整えたり、幼虫のまま、あるいは卵に姿を変えたり、じつにさまざまな方法で冬を越す工夫をしています。

冬はいきものたちの姿を見つけにくいかもしれませんが、どのように冬を越すのかを知ることができれば、楽しい発見があると思います。モルモットなどの動物を見る前に、ぜひ「冬越しのいきものたち」の展示にも立ち寄って、越冬中の姿を観察してください。

また、このような冬越しのいきものたちに直接出会えるチャンスがあります! 動物園内にある「いきもの広場」では、私たちスタッフと一緒にいきものを探すイベント「いきもの広場で遊ぼう!」を定期的に開催しています。お待ちしています。

開催日 毎週日曜日(11月~3月は第2日曜日のみ)

時間 11時〜12時 ※次回開催日:2016年2月14日(日)

いきもの広場

〔井の頭自然文化園教育普及係 東條裕子〕

(2016年02月11日)