環境省はこのたび、絶滅のおそれのある小笠原陸産貝類チチジマカタマイマイとアナカタマイマイを守る取り組みとして、小笠原世界遺産センターで飼育し繁殖させた個体を、かつての生息地である父島属島の南島(みなみじま)に再導入する計画を2023年12月20日に発表しました(

環境省記事)。かつての生息地への陸産貝類の再導入は国内では初めての試みです。

上記発表のとおり、国は小笠原産希少陸産貝類の保全を推進しています。公益財団法人東京動物園協会は環境省の協力要請を受け、環境省が進める「

小笠原陸産貝類保護増殖事業計画」に協力し、2017年以降、都立動物園・水族園(上野動物園、多摩動物公園、井の頭自然文化園、葛西臨海水族園)は、絶滅が危惧されている小笠原諸島固有の陸産貝類のうち4種類(カタマイマイ、アナカタマイマイ、チチジマカタマイマイ、キノボリカタマイマイ)の飼育と繁殖に取り組んでいます。その目的は、希少種の危険分散や系統保存、普及啓発などです。

現在、都立動物園・水族園では小笠原陸産貝類の個体群再生を目的として、遺伝的多様性を考慮した繁殖計画を進めています。また、各園で生体展示をおこなっており、小笠原陸産貝類の普及啓発活動を積極的に進めていきます。

| |  |

| アナカタマイマイ飼育個体(上野動物園) | アナカタマイマイの展示(多摩動物公園) |

| |  |

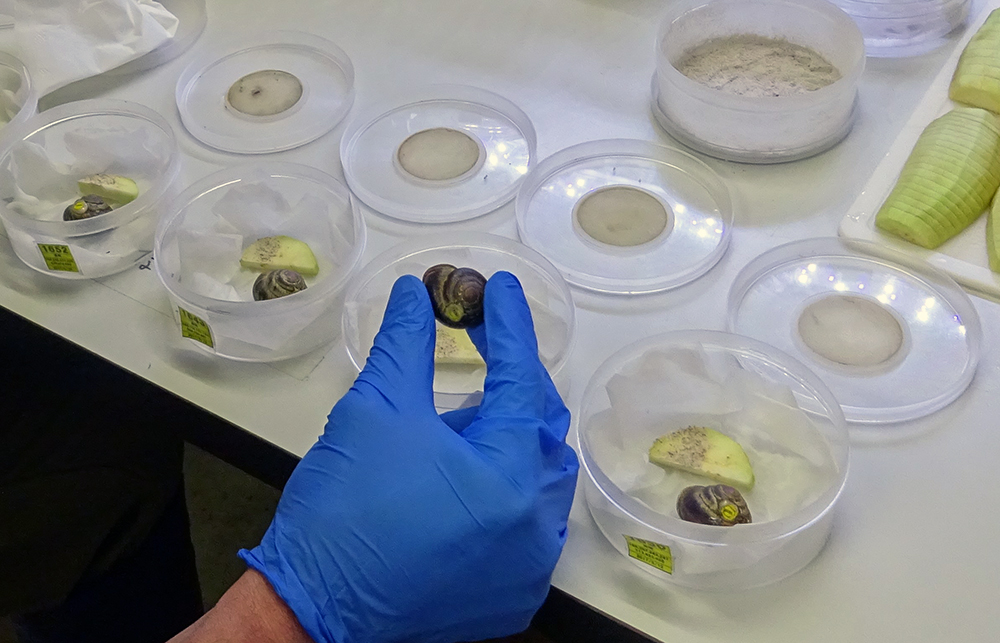

| キノボリカタマイマイ(葛西臨海水族園) | カタマイマイの飼育作業(井の頭自然文化園) |

チチジマカタマイマイ Mandarina chichijimana[絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)]

分布域:小笠原諸島父島の南端部および巽島

生息環境:おもにオガサワラビロウ等が多い湿性林の林床に生息する。

特徴:殻長20.0mm、殻径24.0mm程度。殻はやや円く硬質。螺塔は高く、螺層はやや膨れる。体層周縁は丸い。殻表はほぼ平滑。殻色は淡黄褐色で、殻に4本の色帯をもつ。臍孔は閉じる。殻口は厚く肥厚・反転する。

アナカタマイマイ Mandarina hirasei[絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)]

分布域:小笠原諸島父島の南端部および巽島。母島北部

生息環境:タコノキやオガサワラビロウが生育する林内の樹上から地上までを利用する。

特徴:殻長13.0mm、殻径21.0mm程度。殻は偏平、やや薄質、螺層はわずかに膨れる。体層周縁は丸い。殻色は淡黄褐色から濃褐色で、色帯をもたない。殻表はほぼ平滑。殻表の光沢は弱い。臍孔は広く開く。殻口は厚く肥厚・反転する。

カタマイマイ Mandarina mandarina[絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)]

分布域:小笠原諸島父島の北端と東部、および兄島の北部を除く地域

生息環境:オガサワラビロウ等の樹種が豊富に生育する湿性林の林床に多い。

特徴:殻長21.0mm、殻径28.0mm程度。殻はやや丸く、やや硬質。螺塔は低く、螺層はわずかに膨れる。体層周縁は丸い。殻に濃紫褐色2本の幅広い色帯をもち、むしろ体層周縁に殻色の淡黄褐色の色帯を持つように見える。殻表はほぼ平滑。臍孔は閉じる。

キノボリカタマイマイ Mandarina suenoae[絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)]

分布域:小笠原諸島父島北部・東部、兄島南部

生息環境:オガサワラビロウ等が豊富に生育する湿性 林の樹上に生息する。

特徴:殻長16.0mm、殻径20.0mm程度で、円錐形、やや薄質、螺層 はわずかに膨れる。体層周縁は鈍く角ばる。殻表は平滑。 殻色はオリーブ色で、表面に強い光沢をもつ。通常色帯をもたないが、ときに有する。臍孔は狭く開く。殻口は厚く肥 厚・反転する。オガサワラビロウ等が豊富に生育する湿性 林の樹上に生息する。

(2023年12月20日)