みなさんは生き物の名前が気になったことはありませんか? 多くの生き物には日本語による「和名」も付けられていますが、科学の分野では世界共通の名前として「学名」が利用されています。

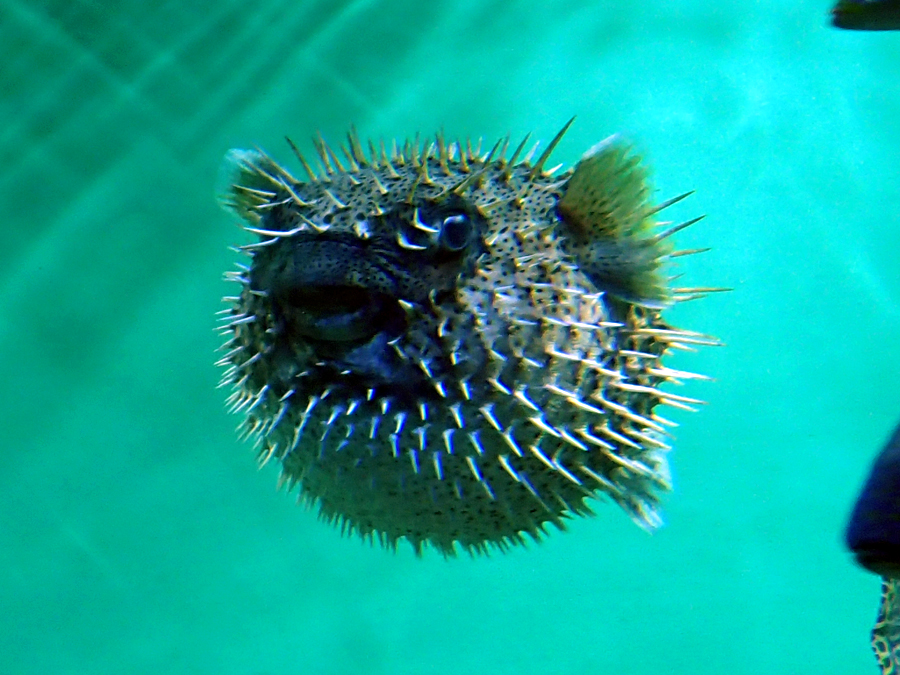

今年の十二支動物はネズミです。葛西臨海水族園でネズミにちなんだ名前をもつ生物のひとつがネズミフグです。ネズミフグは全長70センチほどになる魚で、全世界の熱帯から亜熱帯の海に広く分布しています。

和名はネズミのような顔に由来するといわれています。ネズミフグは種をあらわす和名ですが、学名は

Diodon hystrixです。国際的なルールによって種の学名は属名とそれに続く種小名という二語で表すと取り決められています。

ネズミフグ

属名の

Diodonはギリシャ語に由来する「2」 (di-) と「歯」 (-odon) を意味する言葉から構成されており、「2つの歯」を意味します。種小名の

hystrix は背中にたくさんのトゲをもつ齧歯類のヤマアラシを示す言葉です。つまり、ネズミフグの学名の意味は「ヤマアラシのような姿をした2つの歯をもつもの」といったところでしょうか。

ネズミフグは属名が示すとおり、上あごに1枚、下あごに1枚、計2枚の板状の歯をもつことが特徴です。この歯と強力なあごを使って甲殻類や貝類などを硬い殻ごとバリバリと砕いて食べます。また、危険を感じたときなどには体をふくらませると体中のトゲが立ち上がり、種小名の表すとおり、まるでヤマアラシのような姿になって身を守ります。

| |  |

| ネズミフグの骨格標本。板のような歯が特徴的 | ふくらんだネズミフグ |

横文字で表される学名はとっつきにくいかもしれません。しかし、学名は生き物の形態や生態の特徴、初めてその生き物が見つかった場所、発見者の名前などにちなんで付けられるため、意味を読み解くと生き物をより深く知るきっかけにもなります。

水族園では、水槽のまわりに生き物の和名や学名が書かれた種ラベルが貼られています。生き物の名前を知るだけでなく、その由来を調べてみると、生き物のことをもっと深く知ることができるでしょう。

〔葛西臨海水族園教育普及係 田中隼人〕

(2020年01月17日)