葛西臨海水族園「世界の海」エリアの「オーストラリア南部」水槽に、ホワイトバードボックスフィッシュが仲間入りしました。ホワイトバード(White-Barred)は「白い帯」のことで、鮮やかなオレンジの体に入る帯模様が名前の由来です。オーストラリア西部からタスマニア島の沿岸部にかけて生息していて、大きさは全長30センチほどになるフグのなかまです。

ホワイトバードボックスフィッシュ

動きを観察してみると、いくつかのヒレをパタパタと動かしながら前に進んだり、その場で向きを変えたりしています。さらに注目すると、体が全然曲がらず、ほぼヒレしか動かしていないことがわかるはず。じつは、ある理由でほとんどヒレしか動かすことができないのです。

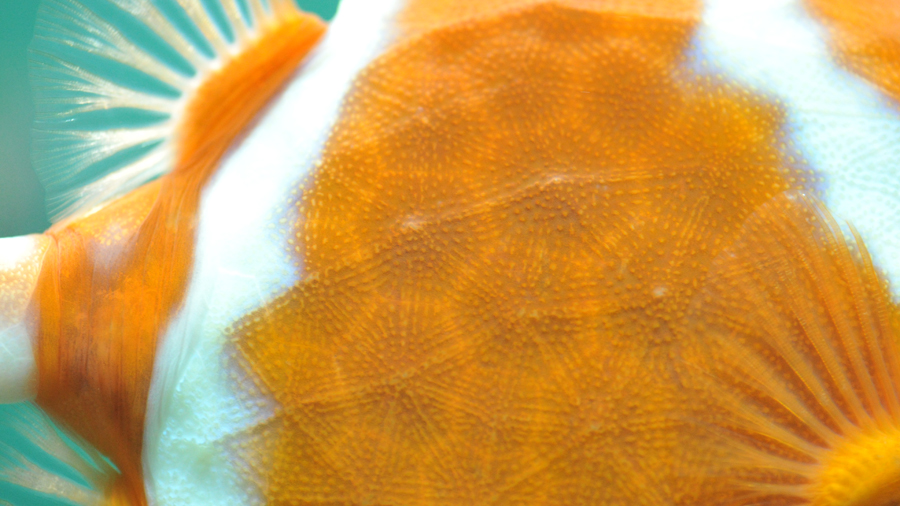

では、体をよく見てみましょう。白い輪郭の六角形がきれいに敷き詰められているように見えますね。この六角に見えるものは鱗で、1つ1つがぴったり繋がっているのです。

六角形がきれいに敷き詰められている

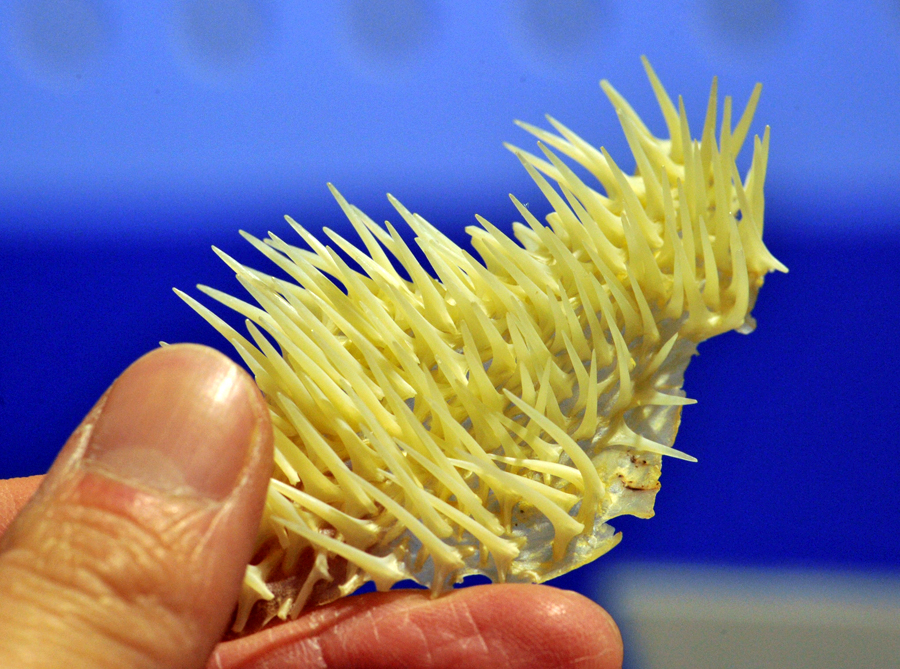

さて、ホワイトバードボックスフィッシュはフグのなかまと紹介しましたが、正確にはフグ目ハコフグ科。ハコフグと呼ばれるフグのグループです。ハコフグのなかまはその名の通り、鱗が全部一繋ぎになっていて「箱」のように体を覆っています。この鱗は「骨板」と呼ばれ、外敵から身を守ることに役立っていると言われています。つまり硬い鎧を身にまとっているような状態なので、その鎧のない部分しかまともに動かせないというわけです。

骨板のある場所がよくわかるハコフグの標本

変わった鱗をもつ魚としてもう1種、同じ水槽にいる「サザングローブフィッシュ」にも注目してみましょう。こちらは同じフグ目の中でもハリセンボンのなかまで、体にあるたくさんのトゲで身を守ります。実はこのトゲも鱗が変化したものなのです。

| |  |

| サザングローブフィッシュ | ひとつひとつの鱗がトゲになっている |

このように、魚の鱗は形や大きさがさまざまで、じっくり見てみるとおもしろい発見があるかもしれません。今回紹介したホワイトバードボックスフィッシュとサザングローブフィッシュがちょこちょこ動き回るようすは見ていてかわいらしいのですが、身を守るための体のひみつをじっくり観察してみてください。また、写真でご紹介した標本は、本館2階の情報資料室で保管しています。興味のある方はぜひスタッフにお尋ねください。

(葛西臨海水族園飼育展示係 幅祥太)

(2017年12月15日)