干潟にくらすトビハゼ。東京湾はトビハゼの分布の北限にあたりますが、埋め立てなどにより干潟が消失したことで、東京湾のトビハゼも大きく数を減らしています。葛西臨海水族園ではそんなトビハゼの飼育展示とともに、繁殖や調査研究にも取り組んでいます。

さらに、東京湾のトビハゼの現状を知り、より身近に感じていただくことを目的に、トビハゼの生息地を実際に訪れる親子向けのフィールドプログラム(観察会)を毎年開催してきました。しかし、コロナ禍の今年は人を集めてプログラムをすることが難しいため、ビデオ会議ツール「Zoom」を用いて「オンライン」で「フィールド」プログラム「

キミもトビハゼ調査隊!」を実施することにしました。

東京湾のトビハゼ

プログラムの目標は、参加者に「干潟に行ってみたい」と思っていただくことです。オンラインでも参加者が体験的かつ能動的に学べるように、いろいろな工夫を凝らしました。

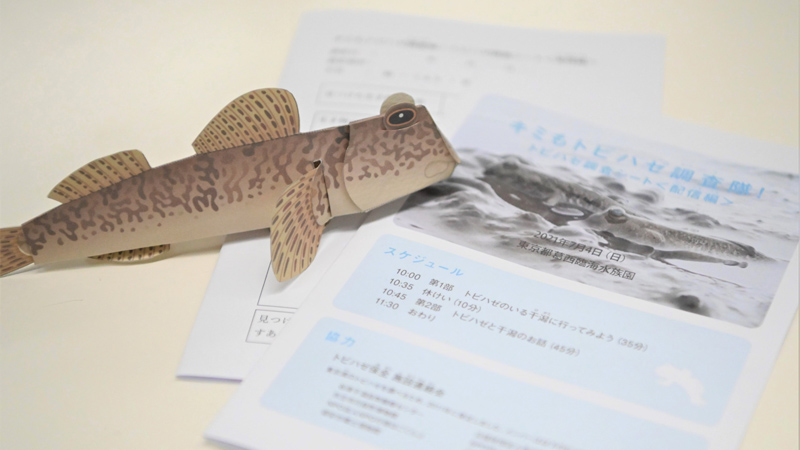

まず、資料を事前に郵送しました。資料の中身は、トビハゼの体のつくりをいろいろな角度から観察できるペーパークラフトや、参加者自身がプログラムの内容を書き込めるようになっているオリジナルの「トビハゼ調査シート」です。

事前に郵送したペーパークラフトと「トビハゼ調査シート」

ふたつめに、スタッフが実際にフィールドでトビハゼを観察するようすを、事前に撮影した動画で紹介しました。プログラムのタイトルにあわせて「トビハゼ調査隊」にふんしたスタッフが干潟に出かけるときの服装や、干潟の生き物の観察ポイントについて、クイズを交えながら楽しく紹介する内容です。

トビハゼ調査隊の隊長と隊員たちが、トビハゼ観察のポイントを動画で紹介

みっつめに、実際のトビハゼのようすをじっくり観察するため、画面いっぱいに水槽の中のトビハゼを映し出して「トビハゼ調査シート」にスケッチする時間を設けました。

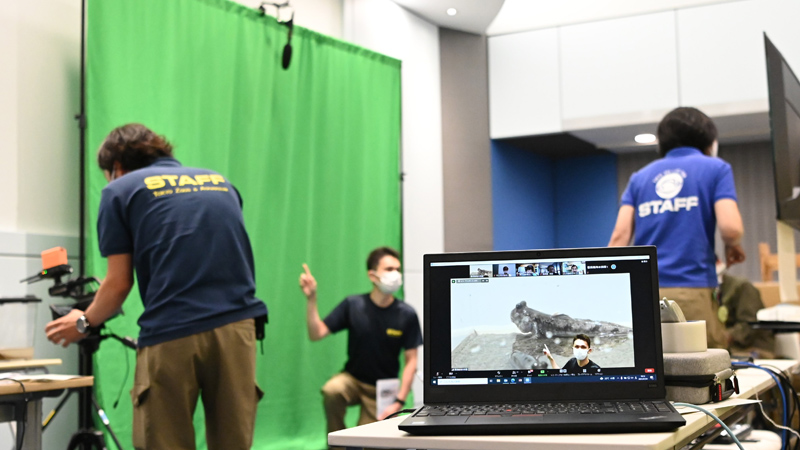

グリーンバックを使って画面左側の水槽の中にいるトビハゼをリアルタイムで大きく映し出し、指し示しながら体のつくりを解説

さらに、プログラムの後半では水族園も参加している「

トビハゼ保全 施設連絡会」のみなさまにもご協力いただき、それぞれの施設で観察できる干潟の生き物やトビハゼ調査の方法、干潟の大切さなどについてお話しいただきました。

プログラム当日は、自分でつくったペーパークラフトをカメラに見せてくれるようすや、コミカルな格好の「隊長」に扮したスタッフの映像を見て笑顔になるようす、スケッチの最中にトビハゼがカメラの前から跳んでいなくなってしまうアクシデントも楽しむようすなどが、画面越しに伝わってきました。全部には答えられないくらいのたくさんの質問が寄せられたことからも、興味を持って参加していただいていることがわかりました。

実施後におこなったアンケートでは、「野生のトビハゼを観察してみたくなった」「夏休みに干潟に行ってみたい」などの嬉しいコメントをたくさんいただきました。ほんの一端ではありますが、「フィールド」の魅力を「オンライン」でもお伝えできた、と感じることができました。

※トビハゼのペーパークラフトは

JT生命誌研究館に許可を得て使用しました。

〔葛西臨海水族園教育普及係 大河原陽子〕

(2021年07月16日)