葛西臨海水族園では、園外で生き物の観察やふれあいを通した教育普及活動をおこなう移動水族館事業を始めます。この活動に使用する移動水族館車(大型水槽を備えた専用トラックと補助車両)について、

こちらのニュースのとおり、愛称を募集したところ、合計303件ものご応募をいただきました。このたび、愛称を決定しましたのでお知らせします。

また、愛称の決定に伴い、移動水族館車のお披露目をおこないます。お披露目の後には、水槽の魚についての解説や磯の生き物とのふれあいプログラムも公開します。一般の方も参加可能なイベントですので、ぜひご参加ください。

1.決定した愛称と車両デザイン

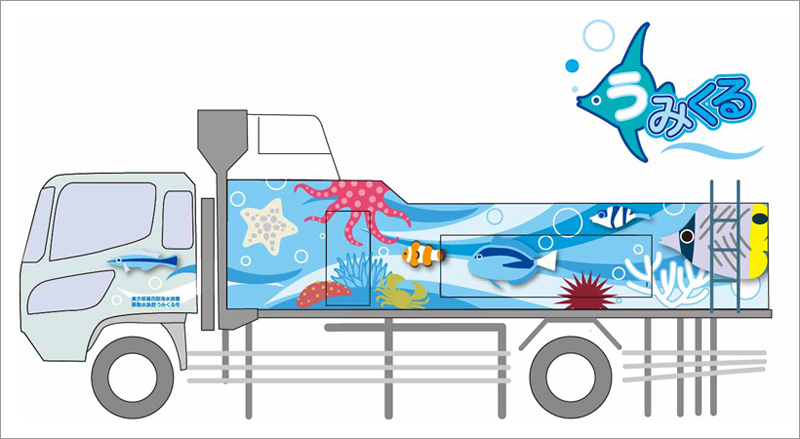

◎専用トラック:「うみくる号」

うみくる号のデザインイメージ

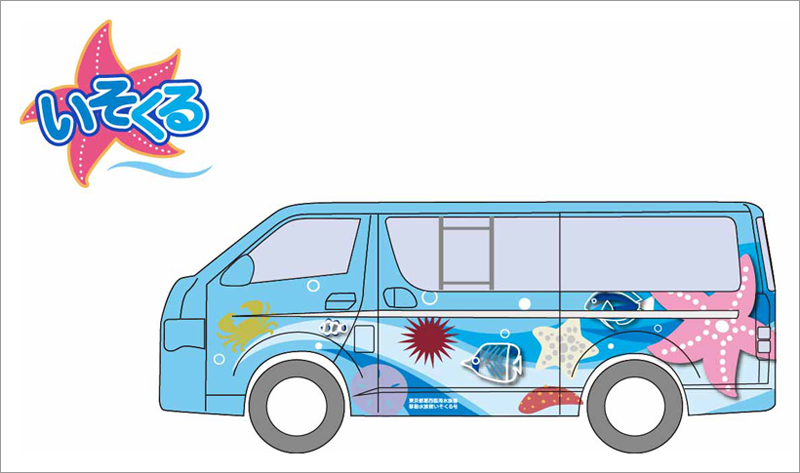

◎補助車両:「いそくる号」

いそくる号のデザインイメージ

2.経緯

2014年11月27日から12月15日まで、はがき、園内の応募箱、Webサイト内の専用フォームで、事業イメージをもとに愛称を募集しました。その結果を集計し、個人の名前や他で使われている固有名などを省いた有効票の中から、外部有識者を含む「葛西臨海水族園移動水族館車愛称選定委員会」により、この事業にふさわしい愛称

「うみくる号」および

「いそくる号」を選定しました。

○愛称の意味

うみくる:海(うみ)の生き物を乗せた車がやって来る(くる)という趣旨

いそくる:磯(いそ)の生き物を乗せた車がやって来る(くる)という趣旨

【選定委員からの意見】

・「海」がやってくる、という夢のあるメッセージを大切にしたい。

・ふれあいプログラムで中心となる磯の生物を想起させる。

・耳にした時に、印象に残る面白さがあり、セットで子どもたちにも覚えやすい。

○総応募総数

303件(内訳:はがき13枚、園内応募176枚、Webサイト内専用フォーム:114件)

○葛西臨海水族園移動水族館車愛称選定委員会

選定委員:さかなクン(東京海洋大学客員准教授)

菅谷 博(ミュージアムパーク茨城県自然博物館長)

鈴木 悠太(東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター特任講師)

五十嵐 政郎(建設局公園緑地部長)

桜井 政人(建設局公園管理担当部長)

田畑 直樹(公益財団法人東京動物園協会 葛西臨海水族園長)

3.移動水族館車お披露目

日時 2015年3月21日(土) 13時30分から15時まで(小雨決行)

場所 葛西臨海水族園正門内カスケード前スペース

内容 (1)主催者挨拶

(2)来賓紹介

(3)事業説明

(4)移動水族館車愛称・車両の紹介

(5)命名者への記念品贈呈

※上記終了後、移動水族館プログラムの公開

4.その他

移動水族館事業では、実施を希望する施設を募集します。募集要領、応募方法に関する問い合わせ先等の詳細については、事業の本格実施にあわせ、別途お知らせいたします。

参考

◎移動水族館事業の目的

水族園で実施してきた多様な教育プログラムを園外でも展開し、より多くの方々に向けて生き物や自然の素晴らしさを伝えていくことを目的とした事業です。移動水族館車(大型水槽を備えた専用トラックと補助車両)で、病気などで普段なかなか水族園に来られない子どもたちのいる施設や都立公園など多くの人が集まる場所を訪問し、生き物の観察やふれあいを通した教育普及活動をおこないます。

◎移動水族館車について

・専用トラック

専用トラックは、全長約8mのトラックをベースに、荷台に水槽(各約1.6t)2基を搭載しています。熱帯水槽と温帯水槽があり、各水槽は専用トラックの両側面から観覧できます。熱帯水槽ではサンゴ礁などに生息する色鮮やかな魚を展示し、温帯水槽では東京湾などに生息する身近な生き物などを展示します。

・補助車両(ワゴン車)

補助車両は、ふれあいプログラム用水槽や解説用の標本・パネルなどを載せて専用トラックに同行します。ふれあいプログラムでは、ウニやヒトデ、ナマコなどへのふれあいを通して磯の生き物の体のつくりやくらしをわかりやすくお話しします。

◎移動水族館事業のプログラム内容例

(1)大型水槽での展示解説

- 形や色、模様が多様で目を引く熱帯域の生き物の観察ポイントやくらし、生息環境への適応についてわかりやすくお話しします。

- 東京湾の身近な海に生息する生き物を展示し、私たちのくらしとの関わりをわかりやすくお話しします。

|  |

| サンゴ礁にすむハシナガチョウチョウウオ | 東京湾にすむマアジ |

(2)磯の生物とのふれあい

タッチプールでのウニやヒトデ、ナマコなどへのふれあいを通して磯の生き物の体のつくりやくらしをわかりやすくお話しします。

|  |

| タッチプールでのふれあい | 磯の生物ムラサキウニ |

(2015年02月19日)