葛西臨海水族園では、第一線で活躍する研究者やフィールドで活躍するナチュラリストが、海や川の環境やそこにくらす生き物のおもしろさ、またそれらを探求し、研究することの楽しさを紹介する、高校生・大学生向けのシリーズ講座

「海の学び舎」を開催しています。

今年度は全3回のシリーズで、

「干潟」をテーマに取り上げます。

第1回は、干潟周辺の海水の塩分濃度の違いによる生物の住み分けに着目し、午前中は水族園のそばにある葛西海浜公園「西なぎさ」でフィールドワークをおこないます。午後からは前半に講師の方のお話、後半ではお茶を飲みながら参加者も交えた談話会を予定しています。

高校生・大学生の皆さん、ぜひご参加ください。

|  |

| 干潟で見られるオサガニ | 干潟で採集された二枚貝 |

シリーズ第1回「江戸前はなぜ豊かだったのか──干潟を科学する」

日時 2018年9月24日(月) 10時~16時30分

場所 葛西海浜公園「西なぎさ」に集合

対象 高校生・大学生

定員 30名(事前申込、先着)

参加費 無料(入園料も無料となります)

内容

◆「江戸前はなぜ豊かだったのか──干潟を科学する」

風呂田利夫 氏(東邦大学名誉教授)

【要旨】

皆さんは「干潟」をご存知でしょうか? もしかしたら、潮干狩りなどで訪れた方がいらっしゃるかもしれません。かつて東京湾には広大な干潟がひろがっていました。干潟周辺の海水は場所や状況によって塩分濃度が変わります。その差によってさまざまな生物がそれぞれ環境に適応して生息し、人は干潟の生物を利用してきました。

現在の東京湾は干潟の面積が縮小してしまいましたが、葛西臨海水族園にもっとも近い場所にある干潟、葛西海浜公園「西なぎさ」でのフィールドワークを通して、塩分濃度の違いによる干潟の生物のくらしぶりやおもしろさについて紹介します。

【風呂田利夫氏プロフィール】

1948年福岡県生まれ。東邦大学理学部生物学科卒業。東邦大学理学部生物学科講師、助手、助教授を経て教授。同学部生命圏環境科学科教授。理学博士。2013年3月定年退職。東邦大学理学部東京湾生態系研究センター名誉教授。専門は海洋生物生態学。東京湾の環境をよくするために行動する会会長、行徳生物多様性フィールドミュージアム研究会会長、東京湾再生官民連携フォーラム監事として、東京湾の環境教育に従事。

主な著書に『東京湾シリーズ 東京湾の生物誌』(築地書館、編著)、『干潟生物観察図鑑 干潟に潜む生き物の生態と見つけ方がわかる』(誠文堂新光社、共著)など。 |

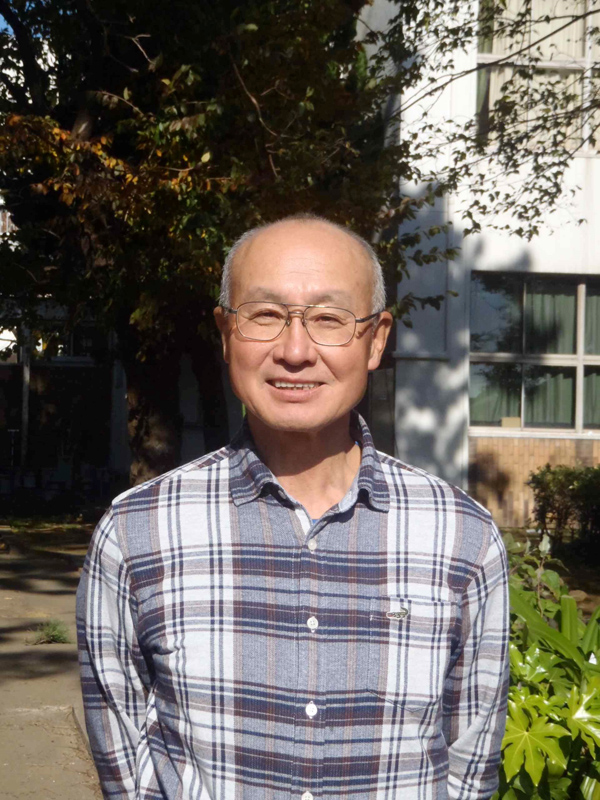

風呂田利夫氏 |

応募方法

Eメールで以下のとおりお申し込みください。

kasai_manabiya@tokyo-zoo.net宛に、件名を「海の学び舎」とし、本文に参加希望者全員の氏名(ふりがな)・年齢(学年)、代表者の住所・氏名・電話番号を記入してお送りください。

お申し込みの際は、@tokyo-zoo.netからのEメールを受信できるよう、迷惑メールフィルターやメールソフトを設定してください。特に携帯電話からお申し込みの方はご注意ください。

【締 切】先着30名、定員になり次第受付は終了

※お申込みの際ご提供いただいた個人情報は、当該イベントに関するご連絡のみに使用します。

また、データの保管や削除など、個人情報については厳重な管理をいたします。

(2018年09月04日)