ゲンゴロウやタガメ、イモリやカエル、メダカやタナゴなどかつては身近にいた水辺の生き物の多くが数を減らしています。身近だった水辺の生き物は、なぜ数を減らしているのでしょう?守っていくにはどうすればよいのでしょう?

都立動物園・水族園では、多摩動物公園内の野生生物保全センターを核に、身近な水辺の生き物の保全に取り組んでいます。その取組みのひとつとして、2002年から東京都内にあるアカハライモリの生息地で産卵場所や幼生の成育場となる水場をつくり、モニタリング調査を実施するとともに、地元小学校への教育プログラムをおこなってきました。

これらの取組みを踏まえ、

連続講演会「身近な水辺の生き物を調べる・守る」第1回を開催します。講演会では、各園が連携して取り組んできたイモリ保全活動について紹介します。また、神戸大学の佐藤拓哉先生をお招きし、寄生虫であるハリガネムシが、実は森と川の生態系をつないでいるという興味深い研究についてお話しいただきます。

自然界のしくみの不思議にふれるとともに、寄生虫の意外な存在意義が見えてくるはずです。

|  |

| アカハライモリ生息地での調査のようす | 腹部の模様が調査の鍵となる |

日時 2017年2月25日(土) 13時30分~16時

※2月1日(水)~28日(火)の間、

葛西臨海水族園は電気設備の大規模改修工事のため休園。

場所 ホテルシーサイド江戸川 2階会議室「はまかぜ」(葛西臨海公園内)

JR葛西臨海公園駅から徒歩3分

※葛西臨海水族園内ではありませんのでご注意ください。

対象 高校生以上

定員 80名

内容

◆講演1「アカハライモリを守る~14年間の地道な活動~」

堀田桃子(葛西臨海水族園 教育普及係)

◆講演2「ハリガネムシがつなぐ森と川の生態系」

佐藤拓哉氏(神戸大学大学院 理学研究科生物学専攻 生物多様性講座 准教授)

| 【プロフィール】

子供の頃、澄みわたる水の中で見たアマゴの体側模様の美しさに魅了され、大学の卒業研究で在来サケ科魚類の生態研究に従事。2007年に三重大学大学院で学位を取得。その後、奈良女子大学共生科学研究センター、日本学術振興会特別研究員、京都大学白眉センター特定助教、ブリティッシュコロンビア大学森林学客員研究員を経て、2013年6月より現職。

日本生態学会「宮地賞」や「信州フィールド科学賞」などを受賞。 |

【講演要旨】

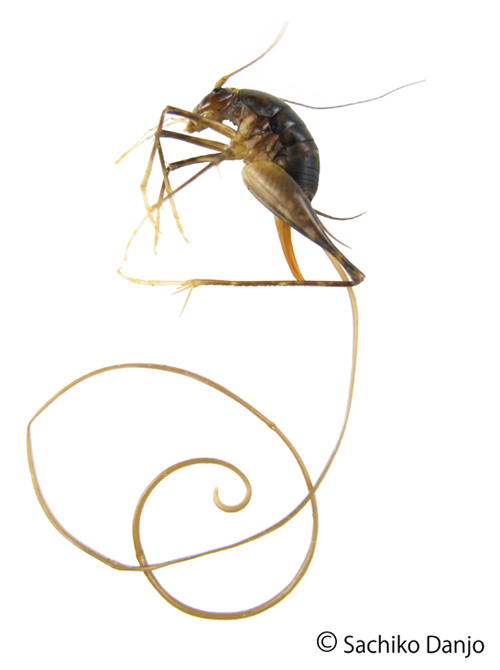

子供の頃、道端をふらふらと歩くカマキリを水につけてみると、そのお尻からにゅるにゅると紐のようなものが出てきた経験はありませんか?それは、ハリガネムシという寄生虫です。ハリガネムシは、カマキリやカマドウマといった陸生の昆虫に寄生していますが、繁殖のために水辺にいかないといけません。そこで、ハリガネムシは宿主の脳を操作して、お世話になった宿主を水に飛び込ませてしまいます。

本講演では、この興味深い宿主操作を通して、森と川の生態系がつながる不思議な現象について紹介します。

|  |

| ハリガネムシとその宿主カマドウマ | ハリガネムシがつなぐ森と川 |

応募方法

Eメールで以下のとおりお申し込みください。

mizube@tokyo-zoo.net宛に、件名を「水辺講演会」とし、本文に参加者全員の氏名(ふりがな)・年齢、代表者の住所・電話番号を記入してお送りください。

お申し込みの際は、@tokyo-zoo.netからのEメールを受信できるよう、迷惑メールフィルターやメールソフトを設定してください。特に携帯電話からお申し込みの方はご注意ください。

【締 切】

2017年2月14日(火)送信分まで有効

まだ少し定員に空きがあるため、先着順で募集を継続します。

定員に達した時点で締切といたします。

※お申込みの際ご提供いただいた個人情報は、当該イベントに関するご連絡のみに使用します。

また、データの保管や削除など、個人情報については厳重な管理をいたします。

その他

連続講演会「身近な水辺の生き物を調べる・守る」の第2回は、井の頭自然文化園で3月26日(日)に開催予定です。

| |  |

| チラシ表面 | チラシ裏面 |

(PDFダウンロードはこちら)

(2017年01月12日)

(2017年02月05日更新)

(2017年02月15日更新)